2021年4月28日 の記事

April 28, 2021

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/新しいタイコとブラックバスとランドセルのミュージアムの話

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

毎度です!「緊急事態宣言3回目が出ましたね」ムラキです。

普段は請負の職人仕事で、「自分で何かを売る」ということはほぼありません。「他の誰かが売れるor売れたor売りたい!、ということが発生して仕事が生ずる」のが請負の量産職人です。このように経済やイベントが止まると影響が出てきて頭が痛いものです。

「じゃぁ自分で企画してデザインして売ればいいのに!」とか「積極的に仕事を取りに行けばいいのに!」と言われたりもするのですが、そこら辺が量産職人の難しいところです。あ、この話するとblog2回分くらいかかります(ヽ´ω`)

さて、姫路市とたつの市を訪れて下記を見てきました。

・北中コーポレーションさんの新築鞣し現場が欧州のようなタンナー風景

・新喜皮革さんの水草染のブラックバス革

・たつの市のセイバンミュージアムでランドセルの歴史や工場見学

順番に紹介してみましょう。

目次 [hide]

北中コーポレーションさんの新しいドラムを見てきた

新喜皮革さんのブラックバスの革

ブラックバスの革はどんなもの?

ブラックバスとマグロの革って違うの?

たつの市のセイバンミュージアムへ

コロナ禍で予約必須です

セイバンの歴史が読み応え抜群

戦時中のランドセルが見れる部屋がすごい

ランドセルの構造解説の部屋がわかりやすい

工場見学が上から見られるのがものすごい

1Fではファクトリーショップ

最近やら今後のムラキさん

*

北中コーポレーションさんの新しいドラムを見てきた

皮なめし専門 きたなかコーポレーション | クロムなめし・タンニンなめしの委託加工

きたなかコーポレーションさんは、タンナーさんが各種工程を依頼する、というタンナーさんです。

で、このきたなかさんが「新しく鞣し設備を増やした」というのは噂で聞いており、今年になって正式に稼働が開始。まだピカピカの新品のドラム設備などを見に行ってきました。

この写真だけ見ると大きさがよくわからないでしょうが・・・

でっかーーーーい!!!!!圧巻です。迫力です!

あまりにタイコ設備が大きすぎるため、革を入れる場合は2Fフロアから入れなきゃいけません。

こちらは木製ではなくて、FRP製のタイコ設備。おぉ! これが! 皮革大学で話だけ聞いていたFRP製のタイコ! はじめて触れた!

これ、木製に比べると温度の保持が低くなるけど、中身の洗浄が楽になるので残留薬物がなくなる、という利点があるとか。

きたなかコーポレーションさん「そうですね。木製に比べると温度の保持が低くはなります。ですけど、そのために外周からスチームを当てて温度制御する、ということが可能となっています」

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ それはまたガンガン動いているときを見てみたいなぁ。面白そうな!なんで新しく設備入れたんですか?

きたなかコーポレーションさん「当社は既存の木製ドラムの工場ももちろんあるんですが、違う設備があるともっと幅ひろく革を鞣すことが可能となります」

あぁ、楽しそうな。この他にもフレッシングの現場も見せていただきました。貴重な体験をさせていただきました。きたなかコーポレーション様、ありがとうございました。

新喜皮革さんのブラックバスの革

で、お昼ごはん後には新喜皮革さんに。

新喜皮革 - コードバン・ホースハイド・馬革|兵庫県姫路市の馬革専業タンナー 新喜皮革

ブラックバスの革を以前から作り、自社で財布などだけに使っているのは知っていました。で、ネットのニュースを見るとブラックバスの革を琵琶湖の水草で染めた、という新作革ができたとか。

月に1000食出る人気の天丼、正体は外来魚...「食べられなくなる環境が理想」 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン

活用は、その他の用途にも広がる。兵庫県姫路市の皮革製品会社「コードバン」は2017年、バスの皮を使った財布を発売した。独特のうろこ模様と光沢がバス釣り愛好者らに好評で、年間約200個が売れる。

バス釣りが趣味で毎週のように琵琶湖を訪れる社長の新田芳希さん(50)が「身は食べても皮は捨てる」と聞いたのがきっかけだ。臭いの強いぬめりを落とす処理方法を工夫し、製品化に成功した。より自然の風合いにしようと、今年は琵琶湖の水草を使って染めた新商品を29日から受注生産する。

色々あって手元にブラックバスの革を1枚だけ持っているが、「最近できたブラックバスの革は柔らかくなったよ」とも聞いていました。で、新喜皮革さんにお願いして革を触らせてもらいに行きました。

事前にアポイントを取り行きましたが、応対してくれたのは「バス釣りが趣味で毎週のように琵琶湖を訪れる」社長の新田芳希さん。うぅ、一番えらい人やがな 緊張するなぁ(ヽ´ω`)

ブラックバスの革はどんなもの?

‐‐‐‐‐ 社長、ブラックバスって元はもっと大きいですよね?鞣したら50%くらい縮むんですか?

新田さん「いや、そこまで小さくならないよ。せいぜい一回り小さくなるくらい」

‐‐‐‐‐ この大きさで40cmくらいだから、元は50cmちょいってことですね。

新田さん「バスは飲食として食べられます。スズキ科ですから、白身魚ですね。食べてみると美味しいですよ。

でも、養殖をしているわけじゃないですから、安定的な大きさが供給されるわけじゃないです。それが難しい点です。そのため、ブラックバスの革が『ほしい!』と言われても販売ができないのが現状です」

‐‐‐‐‐ でしょうねぇ。3年ほど前にブラックバスの革1枚手に入れましたが、その時はパリっとした風合いでしたよね?でも今はクタっとした感じになっています。これはなぜ?

新田さん「こちらの革は表面をラッカーなりウレタントップしていないので柔らかく仕上げていますね。今でも固く仕上げようと思えば仕上げられるし、柔らかくもできる。技術的な問題で柔らかさ硬さを決めるのではなく『柔らかい財布に使いたい』ならば柔らかく仕上げる、というだけですね」

‐‐‐‐‐ この革の表面に見えるのは鱗1枚1枚ですか?

新田さん「鱗は全部剥がしちゃいます。豚などならわかりやすいですが、毛を抜いたあとの毛穴の跡、というのが必ず残ります。このブラックバスの革の鱗に見える部分は『鱗を剥がした跡』です。鱗の根本部分ですね。鱗の根本部分も鱗のような模様になっているというだけです」

‐‐‐‐‐ へ~~。ブラックバスの革をセミナーなどで見せるんですが、よくある質問が「ブラックバスだからこのような模様なんですか?」と言われます。

新田さん「鞣した状態は上記の写真のように白い革に近いです。そこから染めていくわけですよね。だから、赤や黄色なども染めますし、ブラックバス模様に1枚1枚手で染めていきます」

‐‐‐‐‐ 琵琶湖の水草で染める、といいますけど、特定の草なんですか?

新田さん「こちらの革ですよね。琵琶湖の水草といっても特定のものではありません。各種草から染め上げています。そのため『いろいろな草で染めた平均的な色』が出ていますね。

こちらの水草染めのブラックバスの革は4月29日から下記サイトで財布などの受注販売をします」

ブラックバスとマグロの革って違うの?

‐‐‐‐‐ そういや、新喜皮革さんは近大マグロの革も作っていましたよね?

「近大マグロ」の革製品 第2弾を発売 近大マグロ革と馬革の組み合わせでリーズナブルな価格に | NEWS RELEASE | 近畿大学

‐‐‐‐‐ ブラックバスの革とマグロの革って違うんですか?

新田さん「全然違うんだよ、これが」

‐‐‐‐‐ それは淡水と海水生物の違いですか?

新田さん「いや、それじゃない。

マグロは赤身で脂肪分が多い。ブラックバスは白身で脂肪分が少ないんだよ」

‐‐‐‐‐ !!なるほどなぁ! 牛の革と豚の革の鞣しで違う点を以前聞いたら「豚は脂が多いから、その除去なりが大変」とは聞いていたが、それに近いですな!

‐‐‐‐‐ マグロならば大きいから革も大きく取れるんですか?

新田さん「取れませんねぇ。マグロの解体ショー見ればわかるけど、ぶつ切りにしてから身を切っていくだろ?だから大きな1枚革なんて取れないね」

‐‐‐‐‐ ブラックバスやマグロの革を鞣しています!と、このように言っていたら、全国から「うちの魚の革も鞣してよ」と言われたりしませんかね?

新田さん「それは難しい相談です。

やはり経済として食用として月々安定的に皮素材が供給されないと難しいです。これは魚に限らずそうですよね」

‐‐‐‐‐ つくづく革ってのは食肉業界の副産物ですなぁ。

新喜皮革さん、この度はありがとうございました

新喜皮革さんでは7月17日・18日の土・日でレザーフェスティバルを開催します。

新喜皮革のみならず他のタンナーさんによる革の販売やフードコーナーも設置されてのお祭りとなります。

たつの市のセイバンミュージアムへ

さて、新喜皮革さんからバイクで40分ほど運転して次はセイバンミュージアムへ。

ここは昨年オープンしてから関西のTVなどでよく紹介されていました。

コロナ禍で予約必須です

現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い予約が必須となります。1Fファクトリーショップ、2Fセイバンミュージアムともに予約が必要です。

セイバンの歴史が読み応え抜群

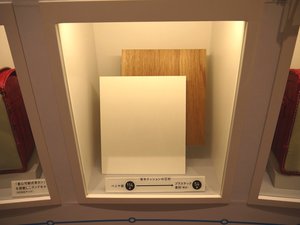

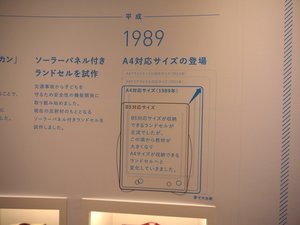

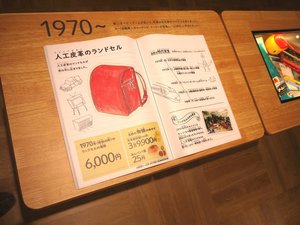

2Fのミュージアムショップはセイバンの歴史を学べる部屋「TIMELINE」からスタートします。こちらが 読み応え抜群。

「えっ!スタートは1919年で最初は小物会社だったの!?」「この頃から革に型押しってあったんだ!」「漁師さんの編みの補修テクニックから革細工がスタートしているの!?」など私も驚く話がボロボロと。

実際のランドセルも展示されているため「1980年で6年使われた革製品ってこんな表面になるのか」と驚きます。

ランドセルの開発史は「重さ軽減の歴史」だったり、「いかに背中にフィットして負担をかけないか」という研究でもあります。こちらの部屋でそれが存分に学べます。

戦時中のランドセルが見れる部屋がすごい

次の部屋「CLASSROOM」は教室を模した空間。机1つ1つに歴代のランドセルの紹介が書かれています。同時に給食の紹介があったり、黒板にはプロジェクトマッピングで解説が行われています。

すごいのは後ろのロッカー部分に陳列されている歴代のランドセル。なんと引き出し形式で陳列されており、前後ろ上から見ることができます。

は~、戦時中は戦時統制があったため、革資源は貴重でした。野球のグローブやランドセルに革を使うくらいならば、靴や背嚢のベルトなどに優先的に使われていました。

帆布のランドセルや紙製のランドセルは見たことがありましたが、ブリキ製は始めて見ましたねぇ。

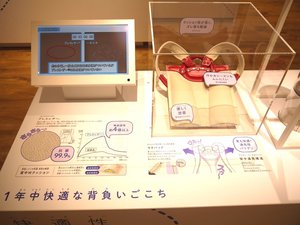

ランドセルの構造解説の部屋がわかりやすい

LAB.

実験室をイメージした空間で、ランドセルの機能を体感性・耐久性・快適性・安全性・利便性の5つのコーナーに分けて紹介しています。

ランドセルは革業界の中でもトップクラスに基準が厳しいです。

靴もすごいですが、ランドセルの場合は「1年365日の間、200日×6年間使い」かつ「6年間保障」がつく、という恐ろしいカバンです。

そのため強度や快適さなど様々な工夫が行われ、技術が注がれている世界です。

この部屋では実際に触ったり体験しつつ、その技術や耐久性などを学べます。

工場見学が上から見られるのがものすごい

このセイバンの工場は既存の工場3つ分を1箇所に集約した場所です。

そのため100人以上の人が同時に働いています。この最後の部屋「FACTORY」では工場を上から見下ろすことができます。

撮影禁止ですが、事前に許可をいただき撮影させてもらいました。

もうちょっと詳しく見たい方は下記サンテレビの動画を御覧ください。

これはすごい。

色々と企業ミュージアムを見ますが、ここまで見下ろせる展示形式は始めて見ました。

見ていると、「あぁ、あのミシン使っているのか」「あっちのミシンは立って使って、こちらは座って使うのかぁ」「あ~、あの工程はこの工具使うんだ」などがわかります。

そりゃ撮影禁止なわけだ(´・ω・`)

こちらの部屋は工場が土日祝日がおやすみとなりますので、「工場の様子みたい!」と行くならば平日がおすすめです! セイバン広報ご担当者の方にお話しを伺いました。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 工場内の大きさと常時働いている人数はどれくらいなんですか?

セイバン広報ご担当者さん「工場の面積は約4,000㎡あります。生産現場の人数は200人強ですね」

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ このようなミュージアムを作った意図は? どういうことを消費者に知ってほしかったかのでしょうか?

セイバン広報ご担当者さん「ふたつあります。

ひとつは、たつので生まれ育った企業として、地元に貢献したいという想いがありました。工場や本社だけでなく、ミュージアムや直営店を併設した一体型の施設にすることで、たつのの一つの名スポットとしてこの地が活性化してほしいと考えています。

もうひとつは、100周年という節目を迎えるタイミングでしたので、これまでの歴史や現在のものづくりを形にすることで多くの方に知っていただきたいという想いです。ここに来たらセイバンのすべてが詰まっている、そんな場所になっていると思います。

昔から変わらず同じように見えるランドセルですが、<子どもたちを守り、幸せにしたい><どんな小さな改善でも、子どもたちにとってプラスになることならとことんやっていこう>という想いで、長い年月をかけてたくさんの機能を開発してきました。そんなセイバンのランドセルづくりにかける思いを知っていただきたい。

また、ミュージアムからは実際にランドセルの製造工場を見ることができるので、これだけたくさんの職人たちの手がかかって一つひとつ丁寧につくられているということを知っていただき、ランドセルに対する愛着を持っていただきたいという想いがございます」

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ コロナ禍における注意点はどのようなものでしょうか?

セイバン広報ご担当者さん 「現在は予約制(45分の完全入替制)

となっており、最大来店人数5名まで、マスク着用をお願いしています。世の中の状況に合わせて規制をしているので、以下のリンクで飛ばしていただくと最新の情報がご確認いただけるかと思います」

直営店一覧 | 取り扱い店舗 | ランドセル【天使のはね】セイバン (seiban.co.jp)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ミュージアムのみ見学は予約不要でしょうか?

「5月からはミュージアムだけの来場でも予約が必要となります。こちらも運用方法について変更がある場合は随時ミュージアムのページにてお知らせしております」

1Fではファクトリーショップ

1Fにはファクトリーショップがあり、実際にランドセルを背負うことが可能となっています。

現在は予約必須となっておりますので、下記サイトからご予約ください。

最近やら今後のムラキさん

革日和in大阪は無事に終了しました。今回始めて行った徒歩ツアーも好評でした。

4/2.3(金土) 本日は革日和♪in大阪 5社の革屋で開催&lized塗料相談会&徒歩ツアー開催 | 本日は革日和♪

次の予定ですが、色々あっても中止したり不明だったり。

確定しているのは下記イベントです。

素材博覧会 KOBE 2021 夏 2021年6月3日(木)〜6月5日(土)

プロフィール

プロフィール

鈴木清之(SUZUKI, Kiyoyuki)

オンラインライター

東京・下町エリアに生まれ、靴・バッグのファクトリーに囲まれて育つ。文化服装学院ファッション情報科卒業。文化出版局で編集スタッフとして活動後、PR業務開始。日本国内のファクトリーブランドを中心にコミュニケーションを担当。現在、雑誌『装苑』のファッションポータルサイトにおいて、ファッション・インテリア・雑貨などライフスタイル全般をテーマとしたブログを毎日更新中。このほか、発起人となり立ち上げた「デコクロ(デコレーション ユニクロ)部」は、SNSのコミュニティが1,000名を突破。また、書籍『東京おつかいもの手帖』、『フィガロジャポン』“おもたせ”企画への参加など、“おつかいもの愛好家”・”パーソナルギフトプランナー”としても活動中。

最近のブログ記事

最近のブログ記事

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<9月第2週>

- 【村木るいさん連載】「人に話したくなる革の話」腱鞘炎にならないための考え方とカッターナイフの話

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<8月第4週>

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<8月第2週>

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<8月第1週>

カテゴリー

カテゴリー

月間アーカイブ

月間アーカイブ

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 4 )

- 2023年7月 ( 4 )

- 2023年6月 ( 4 )

- 2023年5月 ( 4 )

- 2023年4月 ( 4 )

- 2023年3月 ( 5 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年12月 ( 4 )

- 2022年11月 ( 4 )

- 2022年10月 ( 4 )

- 2022年9月 ( 4 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 4 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2022年5月 ( 3 )

- 2022年4月 ( 4 )

- 2022年3月 ( 5 )

- 2022年2月 ( 4 )

- 2022年1月 ( 4 )

- 2021年12月 ( 4 )

- 2021年11月 ( 3 )

- 2021年10月 ( 4 )

- 2021年9月 ( 5 )

- 2021年8月 ( 3 )

- 2021年7月 ( 4 )

- 2021年6月 ( 5 )

- 2021年5月 ( 3 )

- 2021年4月 ( 4 )

- 2021年3月 ( 5 )

- 2021年2月 ( 4 )

- 2021年1月 ( 4 )

- 2020年12月 ( 4 )

- 2020年11月 ( 4 )

- 2020年10月 ( 4 )

- 2020年9月 ( 5 )

- 2020年8月 ( 3 )

- 2020年7月 ( 5 )

- 2020年6月 ( 4 )

- 2020年5月 ( 3 )

- 2020年4月 ( 4 )

- 2020年3月 ( 4 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 4 )

- 2019年12月 ( 4 )

- 2019年11月 ( 4 )

- 2019年10月 ( 5 )

- 2019年9月 ( 4 )

- 2019年8月 ( 3 )

- 2019年7月 ( 5 )

- 2019年6月 ( 4 )

- 2019年5月 ( 4 )

- 2019年4月 ( 4 )

- 2019年3月 ( 4 )

- 2019年2月 ( 4 )

- 2019年1月 ( 4 )

- 2018年12月 ( 4 )

- 2018年11月 ( 4 )

- 2018年10月 ( 5 )

- 2018年9月 ( 4 )

- 2018年8月 ( 4 )

- 2018年7月 ( 4 )

- 2018年6月 ( 4 )

- 2018年5月 ( 5 )

- 2018年4月 ( 4 )

- 2018年3月 ( 4 )

- 2018年2月 ( 4 )

- 2018年1月 ( 4 )

- 2017年12月 ( 4 )

- 2017年11月 ( 5 )

- 2017年10月 ( 4 )

- 2017年9月 ( 4 )

- 2017年8月 ( 4 )

- 2017年7月 ( 4 )

- 2017年6月 ( 4 )

- 2017年5月 ( 4 )

- 2017年4月 ( 4 )

- 2017年3月 ( 5 )

- 2017年2月 ( 4 )

- 2017年1月 ( 3 )

- 2016年12月 ( 4 )

- 2016年11月 ( 5 )

- 2016年10月 ( 4 )

- 2016年9月 ( 4 )

- 2016年8月 ( 4 )

- 2016年7月 ( 4 )

- 2016年6月 ( 5 )

- 2016年5月 ( 3 )

- 2016年4月 ( 4 )

- 2016年3月 ( 5 )

- 2016年2月 ( 4 )

- 2016年1月 ( 4 )

- 2015年12月 ( 4 )

- 2015年11月 ( 4 )

- 2015年10月 ( 4 )

- 2015年9月 ( 5 )

- 2015年8月 ( 3 )

- 2015年7月 ( 5 )

- 2015年6月 ( 4 )

- 2015年5月 ( 4 )

- 2015年4月 ( 5 )

- 2015年3月 ( 4 )

- 2015年2月 ( 4 )

- 2015年1月 ( 4 )

- 2014年12月 ( 4 )

- 2014年11月 ( 4 )

- 2014年10月 ( 5 )

- 2014年9月 ( 4 )

- 2014年8月 ( 3 )

- 2014年7月 ( 5 )

- 2014年6月 ( 4 )

- 2014年5月 ( 4 )

- 2014年4月 ( 5 )

- 2014年3月 ( 4 )

- 2014年2月 ( 4 )

- 2014年1月 ( 4 )

- 2013年12月 ( 4 )

- 2013年11月 ( 4 )

- 2013年10月 ( 5 )

- 2013年9月 ( 4 )

- 2013年8月 ( 3 )

- 2013年7月 ( 5 )

- 2013年6月 ( 4 )

- 2013年5月 ( 5 )

- 2013年4月 ( 4 )

- 2013年3月 ( 4 )

- 2013年2月 ( 4 )

- 2013年1月 ( 4 )

- 2012年12月 ( 4 )

- 2012年11月 ( 4 )

- 2012年10月 ( 5 )

- 2012年9月 ( 4 )

- 2012年8月 ( 4 )

- 2012年7月 ( 4 )

- 2012年6月 ( 4 )

- 2012年5月 ( 5 )

- 2012年4月 ( 4 )

- 2012年3月 ( 4 )

- 2012年2月 ( 5 )

- 2012年1月 ( 3 )

- 2011年12月 ( 3 )

- 2011年11月 ( 5 )

- 2011年10月 ( 4 )

- 2011年9月 ( 4 )

- 2011年8月 ( 5 )

- 2011年7月 ( 4 )

- 2011年6月 ( 5 )

- 2011年5月 ( 4 )

- 2011年4月 ( 4 )

- 2011年3月 ( 5 )

- 2011年2月 ( 4 )

- 2011年1月 ( 4 )

- 2010年12月 ( 4 )

- 2010年11月 ( 5 )

- 2010年10月 ( 4 )

- 2010年9月 ( 4 )

- 2010年8月 ( 5 )

- 2010年7月 ( 4 )

- 2010年6月 ( 4 )

- 2010年5月 ( 5 )

- 2010年4月 ( 4 )

- 2010年3月 ( 5 )