カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」 の記事

January 27, 2021

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/「ものつく」~つくりたいとつくれる、をつなげるマッチングサイトに話しを聞いてみた

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

毎度です!「緊急事態宣言が出たけど、自宅で仕事しろ、と言うならミシンとクリッカーを運んでくれよ、合計1トン!」とぐちっているムラキです。

腕ミシンとコンピューターミシンと、クリッカーで合計1トン越え。あと部屋に200v単相電源引いてもらいたいものですわ(´・ω・`)

さて、先日知り合いから「ものつくってサイト知っています?どんなの?」と相談が。

ものつく?んと、「つくりたいがつくれる」「つくりたい、と、つくれる、をマッチング」かぁ。

知らんなぁ。運営会社は、、、なんだ、大阪のナダヤさんか。財布メーカーだけど、こういうネットの商売はしていないはずだったんだが、、はて。

それじゃ実際に聞いてみよう、ということで聞きに行ってきました。

目次 [hide]

ものつく、という作り手と依頼者マッチングサイト

じゃぁ どういうサイトなのか実際に聞いてみよう

なんでこういうサイト作ったんですか?ナダヤ、という会社にとって旨味があるの?

工賃なども書いてあるのはすごいな、と思いましたが、、

想定している対象層は?

依頼の流れ的にはどうやるんですか?

安く! とにかく安く作って欲しい!という人が来たら?

引っ越しや車を相見積もりするサイトと同じように思われかねないですが、聞いてると違いますねぇ。

前払いは嫌だなぁ、という人は多そうですよね

ものつくに登録して受諾者になってみたい、という作り手・メーカーさん向けの情報

靴やベルトなども可能なんですか?

問屋さんなどをメイン取引先としたメーカーは登録するメリットは何があると思います?

例えば手作り作家さんが登録したい、と言ったらどう思います?

端切れで安く買ったので出来ませんか? という依頼は?

ーーのサイトで1万円で売っているものを4000円で作ってもらえるの? それで自分で8000円で売りたい!というのが来たらどうする?

ものつくに仕事を依頼する依頼者になってみたい、という人向けの情報

袋詰や検品はしてもらえないですよね?

メーカーさん的に、「ここを押さえてくれるとラクだ!」という依頼方法は?

依頼者の立場(店舗名なり)を書いてもらうのはありがたいの?お店の名前を出したくない、という人は山程いそう。

手作り作家さんなりが「自分の作品を量産してほしい」というのは可能?

受諾者も依頼者も確実なやり方ってなにがある?

ムラキの雑感

ものつく、という作り手と依頼者マッチングサイト

既存としてはnutteというサイトが以前からあります。

あなただけの縫製工場「nutte(ヌッテ)」 | あなたの「縫って!」を叶えます

こちらは布主体で革はそれほど得意ではありません。また、依頼者は量産、ではなくて、オーダーなり少量量産品が多いですね。

以前見ていたらとんでもない案件もあったり。。「防弾チョッキを縫ってください。今まで頼んでいたメーカーに断れられたので」と。そんな人様の命預かりかねないもの、怖くて縫えないよ((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

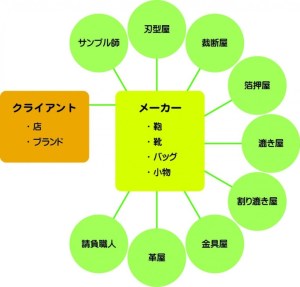

以前このblogで「何かを作りたいならばメーカーに頼んだほうが確実」と書きましたが、このメーカーさんを探すためのプラットフォーム、といえます。

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/自分の思った鞄や靴の量産依頼したい時にはメーカーに頼んだほうが確実、という話 | 欧米ブランドに「負けていないぞ !」 | JLIA 日本皮革産業連合会

じゃぁどういうサイトなのか実際に聞いてみよう

ということで、実際にサイト運営をしているナダヤさんの担当さんに遠慮なく話を聞いてきました。

ナダヤさんは創業60年の財布メーカーさんです。

実際に挨拶してみたら驚いたことにサイト運用も自社でやっている。あれ?てっきりこのサイトは外注運営だと思ったのに、ほんとにナダヤさんの会社スタッフさんがこのサイト運営・運用しているんですねえ。ちょっとびっくり。

実際に工場を見学した感想は下記にまとめました。

大阪の財布メーカーなだやさんに行って、現場を見てきた | phoenix blog

なんでこういうサイト作ったんですか?ナダヤ、という会社にとって旨味があるの?

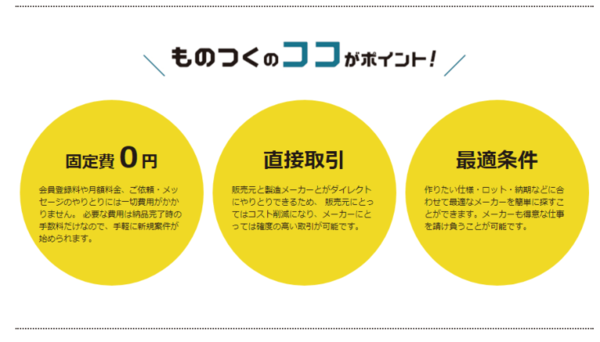

事前に依頼者から全額前金で、ものつくがプール。で、終了後に5%差し引いて受諾者に渡す。これって御社的にあまり旨味ある事業じゃないですよね?よく会社が了解しましたね。

ムラキさん、ほんとに遠慮なく聞きますね(;・∀・)

社長は「やってみたらええやん」と後押しをしてくれました。

うちの会社はチャレンジを推奨している会社です。

これは常時危機感を持っているからですね。ご存知のように、財布などは今後キャッシュレスが増えていくので、新しいことをしないといけない、という危機感を持っています。このものつく、というサイト作りもこの危機感に対するチャレンジの一環ですね。

その分幅を持っていますね。例えば、トートバッグでしたら、1500円~6000円です。この幅は作り方・使う素材や、注文ロット数によっても左右されます。

つくれるもの一覧|ものつく -ファッショングッズOEMメーカーマッチングプラットフォーム-

まぁ、ザラッと見ましたが、確かにこのくらいかな、と思います。工賃のみで、部材などは別で考えたらまぁこの範囲内に収まりますね。

想定している対象層は?

対象は小売事業をしている方です。

例えば洋服屋さんでも駄菓子店舗でも、YouTuberでも構いません。条件が整えば、見積もりを出すメーカーはあります。

コロナにより販売機会は減っていますが、購入意欲は減っているとは思いません。売れているところはきちんと売れています。

「モノの売り方」というのが昔に比べると格段にハードルが低くなっていますよね。

新しくブランドを立ち上げる。クラウドファンディングをする。SNSをする。多様な手段で「モノを売る」ことが可能になってきたと思います。チャレンジしやすくなったんですよね。まぁ、逆に言うならば「モノを売る」という行為で競争相手が入りやすくなってきました。

それに対して「モノを作る」方は量産品に関しては未だにまだ情報が手に入れづらいのが現状です。

このサイトがその一つの手段になればな、と思います。

依頼の流れ的にはどうやるんですか?

依頼者向けご利用ガイド|ものつく -ファッショングッズOEMメーカーマッチングプラットフォーム-

こちらに書いてありますように、製作依頼として「財布」「使用素材」などを選んでもらい、その後に出てくる会社に仕様書を送ってもらいます。その後にサンプル作成と見積もり、となります。サンプル作成の時点でお金が生じます。

ムラキ「私が依頼者ならば、サンプル作成して、「思ったとおりじゃなかった!」と思ってもサンプル代金は必要なんですか?と言ってしまいそうですが。」

そこらは会社さんにもよりますが、基本的にサンプル代金は必要となります。

その後サンプルと見積もりに納得したら、全額をものつくに入金してもらい、その後製作に入ります。

例えば、「サンプルを見て納得出来なかったら半額返金」なりもありえますが、それらは受諾者さん次第です。

安く!とにかく安く作って欲しい!という人が来たら?

それも条件次第だと思います。ただ、私は「コスト感」と呼んでますが、これがかけ離れている人とは見積もりも難しいですよね。

引っ越しや車を相見積もりするサイトと同じように思われかねないですが、聞いてると違いますねぇ。

その手の相見積もりサイトは要件を入力すると、興味ある会社が連絡をする、という手段ですよね。

ものつく、では、依頼者が自分で条件を入力し、合致するのが6件出てくるならば、その6件に個別に連絡を自分でとってもらいます。

依頼者と受諾者のやり取りはサイト内でやってもらいます。

前払いは嫌だなぁ、という人は多そうですよね

多いでしょうねぇ。でも、受諾者サイドも初めてきたお客さんがきちんとお金払ってもらえるかどうか、ってものすごく不安なんですよ。

このサイトを通すことで、5%収入は減りますが、お金の回収が不可能になることは避けられるかと思います。

ものつくに登録して受諾者になってみたい、という作り手・メーカーさん向けの情報

靴やベルトなども可能なんですか?

もちろん可能です。

問屋さんなどをメイン取引先としたメーカーは登録するメリットは何があると思います?

当社もそうですけど、問屋さんからの仕事をメインにしてしまうと、どうしても消費者や販売者さんの声が聞きづらく、何が需要あるか、などがわかりにくくなります。

ものつく、に登録してもらうことで、そういう声を聞いてもらったり、逆に「あぁ、問屋さんの仕事をメインにした方が良いな」と思い至ったら、そちらにシフトをすれば良いと思います。

問屋さんの仕事を否定しているわけじゃないです。

問屋さんの仕事はフォーマットがきっちりしています。必要な情報が明確になっているわけです。

必要な情報、とは、大きさや使う革、使いたい金具や、納期、ロット、内縫いなのか外縫いなのか、などがわかりやすい仕様書にまとまっています。これがあるとないとでは、作業する際にものすごくリスクが高くなります。

ものつく、に登録して受諾者になる、というメーカーさんなりは、この仕様書を自分で全部聞き取って作る、ということです。

この覚悟が持てるならば、東京、大阪以外の地域でも仕事は取れると思います。

逆に言うならば、依頼者もなるべく細かく仕様書を整えたほうが、品は完成しやすくなります。

例えば手作り作家さんが登録したい、と言ったらどう思います?

別に問題ないかと思います。オーダーをお願いしたい!とか、10個だけ作って欲しい!とか、手縫いで作って欲しい!となると手作り作家さんのほうが格段に強いと思います。棲み分けは可能かと思います。

端切れで安く買ったので出来ませんか?という依頼は?

依頼者からの提供=部材の提供ですね。その部材が「ハギレ」というケースですよね。

これは十分考えられることです。

それが端切れなのか、革屋からの品なのか、どこかで5年眠っていた革なのかは、ものつく、としては干渉出来ません。交渉を受けた受諾者が「ハギレでも良い。やります」というならば、構わないと思います。

ただ、ものつく、ではなく、メーカーの立場から言うならば、端切れでの量産は非常に難しい。最初に依頼者から提案するときに「ハギレで作って欲しい」など明言してくれたほうが、後々のトラブルは減りますね。

ーーのサイトで1万円で売っているものを4000円で作ってもらえるの?それで自分で8000円で売りたい!というのが来たらどうする?

それも問い合わせされた先次第ですよねぇ。

ただ、その手の販売されている品は数百個を作っているからこその値段であり、例えば50個100個作ったくらいでは到底その値段では製作出来ないですよねぇ。

ものつくに仕事を依頼する依頼者になってみたい、という人向けの情報

袋詰や検品はしてもらえないですよね?

ものつく、というサイトはマッチングサイトです。

そのため、袋詰や検品などは一切できません。

また、トラブルが起きたときも基本的に当事者間で話してもらいます。

メーカーさん的に、「ここを押さえてくれるとラクだ!」という依頼方法は?

最低限イラストはほしいです。

「この写真に載っている財布で、ポケットを増やしてもらいたい。イラストはこんな感じ」と書いてもらったものを送ってもらう。その次の段階で該当する品の実物を送ってもらって「ここにポケット追加」など書いてもらえたらありがたいですねぇ。

次の段階としては気になっている商品の写真や、「こういう革がいいです」など指定してもらえると助かりますね。

依頼者の立場(店舗名なり)を書いてもらうのはありがたいの?お店の名前を出したくない、という人は山程いそう。

それは書かなくても良いと思います。依頼のハードルをあげたくないですね。

もちろん書いてもらえるほうが受諾者としては安心感はありますが。

手作り作家さんなりが「自分の作品を量産してほしい」というのは可能?

それも受諾者次第ですよね。

ただ、メーカーさんによっては他の作り手がサンプルを切った刃型は使えない、というところもあります。そこらも相談次第ですよね。

受諾者も依頼者も確実なやり方ってなにがある?

有り型や持ち革を利用してもらうのが一番確実といや確実ですよね。

例えば当社だったらOEM向けの財布の型紙や刃型があります。これらは当社で何百も作ったことがあるため、製作経験値が高いです。また、有り型を使えば、刃型製作代金が不要となりますので、その分安くなります。

依頼者さんが「これでok!ロゴはうちのを入れて!」というのが、ある種一番話しがスムーズに進みますね。

持ち革。要は当社で生産で使っている定番の革ですよね。

依頼者さんが「どうしてもーーという革を使いたいんだ!」となると、その革を当社で別に仕入れなきゃいけません。

それに対して当社で定番で使っている革を使えば、革の特徴も把握していますし、在庫も常時あるので安心感がありますよね。

有り型・持ち革で作り、ロゴは自分の会社なり名前を入れる、というのが一番安心ではあると思います。

ムラキの雑感

コロナの状況下にも関わらずナダヤ様にはインタビューに応じてくださりありがとうございました。

で、雑感

・当日もお伝えしましたが、依頼者としては「仕様書の実例」「有料でもいいので仕様書前の相談サービス」「受諾者が持っている有り型一覧や革のサンプル」などがほしいな、と思いました。

・受諾者としては「仕様書を見たあとにボタンひとつで『この依頼はお受けできません>技術的に無理or要求素材が困難or、、』と断りやすくするシステム」「有り型・持ち革使用可or不可などの選択肢」などがあれば便利かな、と思います。

・靴などは売れ筋の店舗では「当店オリジナルの靴を、、」と思っているだろうけど、実際は完全オリジナルよりも「靴メーカーが持っている有り型や木型を使う」ほうが手を出しやすいだろうから、そこらへんを解説したら需要あるだろうな、と。

・コロナがもたらしたメリットの一つとしてオンラインでの労働が一般的になったことが挙げられます。これにより、都市部じゃないと駄目、という思い込みが減り、地方への移住者が今後も増えるかと思います。

・同時に、テレワークの普及によりオンライン会議のハードルが格段に下がりました。ここらへんは今回の「ものつく」には追い風となり、地方のメーカー業なり職人さんは仕事を受け取りやすくなったかと思います。

100年に一度のイベントともいえるコロナですが、この環境下でもやれることや、考えなきゃいけないことは山積みだなぁ、と実感させられたインタビューでしたわ。

December 24, 2020

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/実際に触らないとわからない革素材の難しさと面白さを1年振り返りつつ話してみる

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

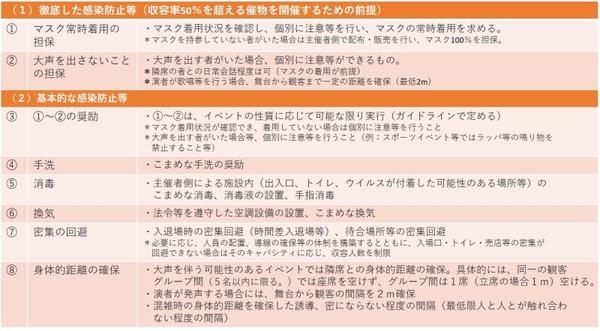

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)|厚生労働省

問6 イベントを開催する際には、どのような点に注意する必要がありますか。

問7 イベントの開催には、具体的にどのような制限がなされていますか。

「イベント」という言葉は政府は「1万人規模のコンサート」から「数十人規模の展示会」まで指し示しますのでかなり大雑把な言葉と言えます。

今回の素材博覧会は押しなべて上記のガイドラインが遵守されていたように思えます。

イベント出る意味はあるのか?

あると思います。リスクはありますが、革素材などは触ってなんぼ、だと思います。

どれだけインスタなりTwitterなりYOUTUBEなりで十の写真を載せ、百の動画で伝え、千の言葉を費やしたとしても、手触り一つ伝えられません。革素材の面白さ、というのは「手触りがとても重要」「それはネットで伝えられない」、という点です。

「それはデメリットだ」という声も多いですが、私はメリットだと思っています。それだけネットで売りづらい素材だからこそ、実際に触れる機会は貴重です。

各種SNSや動画は重要だけど、最後のひと押しは「触る」こと

「Twitterやインスタ、動画、どれをやれば良いんですか?」

回答は「ターゲットとしている層がやっているものは全部やるしかない」です。

そして、SNSでもインスタでもライブでも動画でも、どれだけやっても最後に重要なのは「実際に触る」ことです。これだけはネットでは伝えきれません。

実際に触らないと情報を伝えきれない、というのが革という素材がもつ最悪のデメリットであり、最高のメリットといえます。

革屋、という素材に限らず、革の靴でもカバンでも財布でもこの「触ってもらう」のはとても重要です。だからイベントや実在店舗は重要なわけです。

今年開催されたジャパンレザーアワードではこの「手触り」が面白い作品が賞を受賞していました。

ジャパンレザーアワードの受賞作品で感じた手触り

今年秋に開催されたジャパンレザーアワード。

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/「ジャパンレザーアワード2020」を解説してみる | JLIA 日本皮革産業連合会

今回の大賞は個人的にとても驚いたことに小林仁太氏の小銭入れが受賞しました。

過去において財布や小物って大賞とったことないんですよ。

November 25, 2020

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/「ひょうごニューレザーコンテスト2020」解説&「革の森」レポート

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

毎度です! 「コロナの第三波で今が大変だ」のムラキです。

来年は多分無理としてもせめて3年後には笑っていたいものですねぇ、コロナ(;・∀・)

前回のスペイン風邪は、ちょうど1920年でしたが、収束に5年かかりました。今回のコロナは、せめて3年で終わってほしいものです。

さて、このコロナ禍でダメージを受けているのは各種現実世界で開催されるイベントですね。

コンサートや展示会やお祭り、コンテスト、ファッションショー、販売イベントなどは大打撃です。毎年開催されてバスツアーまでして乗り込んでいた兵庫県たつの市の「ひょうご皮革総合フェア」&「たつの市皮革まつり」も中止となってしまいました。(´・ω・`)

11月は姫路城で姫路城皮革フェスティバル+たつの市皮革まつり。 見ると行きたくなる、という話をしよう | JLIA 日本皮革産業連合会

このイベントのワタシ的に目玉である「ニューレザーコンテストも今年は中止か~。」と思っていた矢先に運営から「ムラキさん、今年もやるよ、コンテストは」との連絡が。おいおい、やるのか、マヂで!と思い見に行きました。

また、たつの市でオープンした「革の森」というレザー専門店も見てきたのでその報告も行いますね。

*

目次 [hide]

ニューレザーコンテスト、ほんとにやるんだ

会場で見かけた革の面白さは動画で御覧ください

で、会場の感想

販売可な革は買える、というわけではなくて、ハードルがいくつかある

ハードル1 最低ロットがある

ハードル2 継続性が求められる

ハードル3 ばらつきがある

革屋さんで売っている革はどうしても「売れそうだ、と判断した革」になりがち

ニューレザーコンテスト、面白いよ

革の森・アクセス・HP・SNS

革の森ってどんな店か説明が難しい

サロンってどんなものを目指すの?

*

ニューレザーコンテスト、ほんとにやるんだ (゜o゜;

「やりますよ~。従来の兵庫皮革まつり会場内では出来ないので、姫路のイーグレひめじという姫路城公園前の会館を借りてやりますよ」

すごいな!てっきりコロナで無理!と言ってやらないとばっかり思っていたのに。。

「コンテストの参加枚数は少ないのですが、それでも50枚以上は出展されましたので、ぜひ見に来てください!」

とのこと。

で、行ってきましたさ。

会場で見かけた革の面白さは動画で御覧ください

で、会場の感想

会場で知り合いの革屋さんと一緒に見たり、動画撮影していました。あ、受付のおねーさんに撮影okの許可はもらいましたし、事前にも聞いていますので。

受付では作品リストがいただけます。こちらは各作品の出展者・住所・電話番号から、用途や制作意図、販売可能かどうかまで書いてあります。

会場に来ている人の99%はタンナー関係者ばかりでしたね。実際はデザイナーなりブランドなり、革屋なり、製品屋さんも見たほうが価値あるんですけどねぇ、これは。

コロナ禍でも開催を決めた兵庫県皮革産業協同組合連合会や、実際に運営していた方々には頭が下がる思いです。

販売可な革は買える、というわけではなくて、ハードルがいくつかある

会場内で配られている出展作品一覧には各革の製造タンナーや連絡先、更には、販売可能かどうかまで書いてあります。

「おっ!じゃぁ気に入った革が1枚からでも買えるんだ!革屋なんてもういらいないんだ!」と思った方は早合点しすぎです。高いハードルがあるんですよ。

ハードル1 最低ロットがある

タンナーさんは下記の動画を見てもわかるように大きな設備と革以外のコスト(人力はもちろん、電気や水)を使って作ります。

1枚や5枚作る、という規模で動ける職業では決して有りません。最低でも10枚は頼む、もしくは1枚だけ作るにしても2枚、3枚分くらいのお金を支払う覚悟はいります。「最低20枚からだ」というタンナーさんはザラにあります。

ハードル2 継続性が求められる

タンナーによっては継続性を求められます。試験的に手間かけたものを10枚作って、再生産依頼が1年後、となると困るわけです。

中には「1年後でもいいよ」というタンナーさんもおられると思います。

「なんだ、頼めたらいけるじゃないか!じゃぁ1年後来ますね」と注文者が思い、1年5ヶ月後に再生産依頼。仕上げた革を見るとおそらく1年前と何かが異なります。それは色だったり、コシだったり、手触りだったり。。

「なんだ、このタンナーは腕が悪いのか!」 いいえ、違います。

革に限らず、ですが、「作る」という行為は1回よりも3回。3回よりも10回作ったほうが、より早く、きれいに出来上がります。1年に1回しか注文がこない品、というのは腕をあげるためのチャンスが存在しないため、品質の向上や維持が出来ないわけです。

1回だけ良いものを作るのはそれほど難しく有りません。3個以上同じものを作るのは難易度が一気にあがります。同じものを何回も作るためには手と頭が忘れない内に再生産依頼がないと、覚えられないわけです。

ましてや、動物や気候、温度、水などに左右される「革」という素材の場合はなおさら難しいわけです。

それがわかっているタンナーさんは「革を作ってくれ」と言われても「最初にどれだけいるんや?それは安定性があるのか?」と聞いてきます。

「継続性見込めないならばお断りやなぁ」というのは後々にトラブルが起こりやすいことを知っているからです。

タンナーに注文する、というのは1回だけではなく、継続性を持って付き合う覚悟を持って行ってみてください。

ハードル3 ばらつきがある

さて、ここまででお金と継続性をもつ覚悟を持ってタンナーさんに行ったとします。数ヶ月に一度注文し、それなりに安定して生産された。

よし、これでok!と思った頃に一度ドッカンと大きなトラブルが起きます。それは半年後か、1年後か2年後かはわかりませんが、いつかドッカンと来ます。

「あれ!思った色と違う!」「頼んだ手触りと微妙に違うような、、、」

タンニン鞣しだったり、染料仕上げだったり、アニリン仕上げだったりすればするほど、この手のトラブルはいつか起きます。ほぼ確実です。

タンナーさんにも必ず言い分があります。革、という自然由来なものですのでバラツキがあって当然なわけです。

でもばらつきがあるのは事実。注文者さんとしては「これでいつもどおり」と言われたら困るわけです。

再生産か、減額か。何かしらの交渉が必要です。この交渉がものすごく大変です。(;´Д`)

ここで「これは全部不良品だから引き取れない」というと次回の注文は受けてもらえないかもしれません。

でも、「じゃぁ、これは20%offで引き取ります」と言えば、次回から同じレベルのものがやってくるかもしれません。

この問題には正解がありません。タンナーが悪い or 革のことがわからない注文者が悪い、と、どっちの味方をするつもりもありません。中間の問屋である革屋を介さず直接タンナーと取引する、というのはこういうリスクがある、ということです。

革屋さんで売っている革はどうしても「売れそうだ、と判断した革」になりがち

革屋に所属する立場で言うならば、革屋さん、というのは「会社に来るお客さんが5割が欲しい!と言いそうな革」や「自社の社長や営業が売れる!と判断出来る革」しか仕入れることが出来ません。どうしても無難な革になってしまうわけです。(あぁ、たまに「これ、仕入れたんだ、、、すごいかっこいいな」と他の革屋さんで唖然とする事もあります)

今回の動画にしても、革好きの立場として「この革はここが面白い!」というのは熱を込めて解説をします。

ですが、革屋の立場として「この革は売れる!」という判断は難しいです。ましてや「これでカバン作ったら売れるよ!」とは到底言えません。

売れる・売れないは技術の高さではなく、需要と供給で決まるわけですから。

例えば、すごいけど、欲しい人を探すのが大変そうだ、ここらへんは。

例えば動画でも紹介している下記の革などは手間暇かかっているのはわかるのですが、これで消費者に売れる商品(カバンなり靴)を作るのはものすごく難しいです。

下記の革などは今回の会場内でトップクラスに手作業の手間暇がかかっていると思いますが、婦人バッグなどには到底向きません。コロナ禍でネット中心になっているならば、商品を手に取ることが出来ません。そうなると、これほど安定性がない革で製品を作るのは難しいと思います。

その一方で「いや、俺が作って、顧客にアピールすれば100万円でも売れる!」「俺ならこの革を使いこなせる!そしてレディー・●ガに買ってもらえる!」という自信があったり、「こういうのが出来るならば、私オリジナルでこういう加工が出来る?」という提案ができる人は直接タンナーさんに行ったほうが面白いことが出来るかと思います。

ニューレザーコンテスト、面白いよ

ニューレザーコンテストは「こんな革が作れるんだ」「こんな革が販売可能なんだ」というのを見る一方で「このタンナーはこういう技術あるんだ。。じゃぁ、こういうの作れるんじゃないかな?」と考えられる人が行くととてつもなく面白いです。革屋さんでは扱えないような革を色々と見ることが可能です。

まぁ、実際タンナーさんと直接付き合うならば、それなりのお金とそれなりの時間を溶かす覚悟が必要となりますがね。

たつの市にオープンした革の森に行ってきた

さて、姫路市からバイクでブルルンとたつの市へ40分ほど。

2020年10月末にオープンした、革の森に行ってきました。

革の森・アクセス・HP・SNS

HP:兵庫県たつの市 | 龍野観光・JR本竜野駅前徒歩圏内 レザーサロン「革の森」 - -革の森-

革の森(@kawa_no_mori) • Instagram写真と動画

革の森ってどんな店か説明が難しい

うわ、外に試験用のタイコ(革を鞣す際に使う道具。大きさは最小で2m弱。最大で見たことあるのは6mくらいの高さ)が置いてある。かわいいなぁ、これ。。。

店内のスペースの材料販売が2割、製品販売が5割、製品製造・教室・ワークショップスペースが3割くらいですね。

このお店はタンナーさんが直営で作ったお店です。そのためタンナーの製造したもの=革素材が販売されていますが、中を見ると革カバンや財布などの製品が多いです。

なんで?

店長さん

「ここは"たつのレザー"というものを知ってもらうために作られた工房兼サロンです。たつのレザーという素材はもちろんですが、この たつのレザーで作られた作家さんの革小物やバッグなどを展示・販売しております」

サロンってどんなものを目指すの?

「革が好きな人に来てもらい、たつのレザーを知ってもらうための場所にしたいですね。材料も端切れやアウトレット品よりもタンナーが持っている定番の革を置いています。これらの革はネットでも買えるようにしています。手に触って気に入ってもらったらネットで後日購入可能、というわけです。また、定番品ですので、1年後でも買えるようにするつもりです」

「製品の販売も行っております。これらの製品はすべて作家さんが作ったものです。たつのレザーを使っていただいています」

「ワークショップスペースもあります。現在は当店スタッフが来たお客さんがメニューにあるものから作りたいものを選んで作ることが可能です。今後は道具の販売なども行うか悩ましいところですね」

「サロンを名乗っていますので最終的には革が好きな人に来てもらえる場所にしたいし、イベントも行いたいと思っています」

どんなタンナーさんの革が定番品としておいてあるんですか?

「下記のたつの市のタンナーさんの革を現在取り扱っています」

革製品好きな人や革好きな人は行ってみたら面白いかと思います。

従来の革製品のお店、ではなくて、タンナーさんが直営で行っています。そのため今後タンナー見学会なども考えておらえるそうですので、興味ある方はとりあえずSNSなどをチェックしてみてくださいな。

HP:兵庫県たつの市 | 龍野観光・JR本竜野駅前徒歩圏内 レザーサロン「革の森」 - -革の森-

革の森(@kawa_no_mori) • Instagram写真と動画

October 28, 2020

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/「ジャパンレザーアワード2020」を解説してみる

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

「ジャパンレザーアワード」審査会が無事に開催されましたので、今回もお手伝いとして参加。

会場で見かけた興味深い作品を動画で解説してみましたので、ご覧ください。

動画の解説

応募作品 | Japan Leather Award 2020 | ジャパン レザー アワード 2020

動画で紹介した作品へのリンクをつなげておきます。

「おっ、この作品写真、よさそうだ」「動画でみたけど、どの作品?」と思ったら写真クリックしてみてくださいな。

ジャパンレザーアワードの一般展示は中止するつもりは全然なかったとか

一般社団法人 日本皮革産業連合会(JLIA)さんは今年のコロナ禍で中止、という判断をするつもりはなかったようで。

審査会とともに行われていた2日間の一般展示は1日に縮減となりました。1日は審査員のみで審査に集中。これにより3密を避けたほか、さまざまな配慮のもと開催。

啓蒙啓発活動の一環として、今年も呼ばれました。「GoTo トラベル」が始まる10/1(木)に大阪から東京に。許可をもらい、会場風景を動画で撮影。ホテルに戻り動画編集、その日のうちに上記動画をYouTubeにあげました。

あぁ! なんて未来に来たんだろうなぁ、としみじみ。

当日の様子

1日だけ一般来場okということで「例年よりも来場者数減るだろうな」と思っていましたが、例年の2日開催を上回る来場者数でした。アンケートに答えた人にお渡しするノベルティが足りなくなるくらい。

当日は私が「革の歴史」「靴と鞄の考え方の違い」「ランドセルすごいぞ!」という15分ほどのセミナーを行ったり、「革の手入れ」「コロナ禍における革の手入れ」「修理のすごさ」という内容でいちかわ氏が登壇してくださいました。

隙間を見て、facebookでも配信しました。

当日の様子を配信動画から

配信ですと迂闊な発言をしてしまいそうで怖いですね。基本的に作り手の顔を知っていたり、解説文に書かれているものから解説しています。

ジャパンレザーアワードで思ったことや、受賞するためにやったほうが良いこと

運営さん、お疲れさまでした

今回はコロナという状況にありながら、主催も事務局(運営)もよく開催したな、と心底思います。

残念だったのは例年は机の端に置かれていた出展者のリストがなかったこと。このリストは応募作品 一覧に書かれている情報が全部書かれていました。コロナ対策のため、「不特定多数の人が触るものは一切置かない」という配慮を徹底したものです。

作り手としてはwebの応募作品に書かれていた「革はどこで買ったか・仕入れたか」という情報が丸々載らなくなったのが残念な限り。例年「あ、この革良いな」と思ったらどこで買ったのかチェックしていましたので。来年度は復活してもらいたいものです。

今年のレザーアワードの特徴として、「ベストプロダクト」と「フューチャーデザイン」という2部門に全体を大別しました。これは英断だったと思います。

今年のレザーアワードについて | Japan Leather Award 2020 | ジャパン レザー アワード 2020

受賞を目指す人に

まず、作品説明用のカードは必須です。

例えば下記の作品には「どういうコンセプトで作ったのか」などを説明したカードを添付しています。

応募要項にも特記事項として明記されていますが、本エントリー(応募作品送付)の際、作品と一緒に作品説明用のカード(はがきサイズ)を同封することが認められています。

もちろん、応募作品についての情報は、各審査員に配布されたファイルで必ずチェックしていました。

それはあくまで文字情報のみです。このカードでは絵や写真を使って解説できますので、審査員や来場者の目をひきやすいですね。このカードを有効活用できるかどうかは、重要だと感じました。

「審査員は、技術についてわかっているだろう」という声も聞こえてきそうですが、審査員のかたは、皮革業界以外で活躍するエキスパートが含まれます。だからこそ、彼らの理解を手助けする手段を、ジャパンレザーアワード事務局が容認してくれているわけです。

「いいものが売れる」わけではなくて「良いものはなぜ良いのか、を説明して、納得してもらわない」と、審査員、ひいてはお客さんや利用者も良さは理解できません。

これは出展者が悪いわけではなく、運営サイドも頭抱えている問題だとは思うのですが、小物やフリー部門の展示の仕方が難しいです。

どうしてもフリーや小物作品は机の上にポン、と置かれがちになってしまいます。このためにわかりにくくみえる可能性もあります。(下記動画参照)

例えば、、、下記の時計のベルト。腕時計ベルト、という性質上展示されるのはベルトのみです。

これに時計本体をつけ、展示する台の上に載せたら全然見栄えが変わるわけです。

作品によっては、展示用の補助アイテムを認めることはできないのだろうかと思いますが、作品の印象の変化や盗難などの問題をはらんでいます。

このほか、椅子・パズル・スマホケース・マスクケースなどが混在しているため、どこまで応募作品の展示補助として認めるべきか? ウェア部門はどうするのか? 靴部門だってどうせなら足のマネキンを入れたほうが魅力的だ! という要望もあるでしょうし、審査をフラットに、厳正にし、また応募者から預かっている作品を保護するため、事務局は毎年検討を重ねているそうです。頑張ってくれ。

今回下記2点の作品の手触りが非常に良かったです。

それは革の手触りではありません。説明が難しいのですが、「稼働した部分のフィードバック感が気持ちいい」んです。えぇっと、もうちょっと詳しく書くと「ぱたんと閉じたとき。ぱたんと畳んだ時。日常動作の中で革が空気を押し返す感触がとても気持ちいい」品なわけです。

これはネットや写真では絶対に伝わらず、会場で触らないとわからない感触です。

これらの品は審査員賞や部門賞を獲得しました。

近年合皮が発達し、今後はヴィーガンレザーとも言える革的な素材が増えていきそうですが、この「使っている際のフィードバック感」というものは再現がまだまだ難しいです。これが革の強みであり、受賞を狙う人は、このあたりの表現に注目したほうが良いと思います。

ヴィーガンレザーについては下記参照

革使う人は肉を食ったほうが良いけど、大豆肉を食べてみたので代用肉や代用革の話 | phoenix blog

来年のジャパンレザーアワードは通常開催されることを切に願います

来年は無事に開催されたらいいな、と思います。無事に開催されたらまた是非会場なりでお会いできたら幸いですわ~。

今後の革日和予定

個人的に行っている革イベント「本日は革日和♪」。例年、秋は大忙しだったのですが今年は平和なものです。

・10/30(金)~31(土)「本日は革日和」

本日は革日和♪in熊本 2020年10月30.31日(金土) 出展社10社による展示会・ワークショップ・セミナーなど 要事前予約制 | 本日は革日和♪

熊本初開催。コロナのため予約者のみしか参加できませんが、過去最多の11社集合です。GoT0トラベルを活用して来る価値はあると思います。

・11/6(金)~ 8(日) 「浅草エーラウンド オンライン」

毎回参加しているA-ROUNDですが、今回は大阪からオンラインで参加予定です。

・11/26(木)~ 28(土)「素材博覧会 神戸」

【同時開催】Bead Art Show & Embroidery 素材博覧会 神戸 2020 秋

基本毎回参加の素材博覧会神戸。まぁ、セミナーなどもやる予定です。

September 30, 2020

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/コロナ禍での手作り販売イベントを見てきた。やってくれるだけありがたいという声を聞いてきた話

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

毎度です!「どう考えても来年6月までは最低限続くだろ、この騒動は」と思って行動しているムラキです。

今回の話は

・ジャパンレザーアワードもコロナ禍でもやるよ!10/3来てね!というような話

・手作り販売イベントを見てコロナ禍でみんなどう思っているか。実際売れたのか、というような話

・10/30.31に熊本で革日和イベントをコロナ禍対応してやるよ、という話

の3本ですわ~

*

目次 [hide]

「ジャパンレザーアワード」応募作品一般公開が10/3(土)に行われます。

アンケート協力のノベルティグッズとして革ひもとクリアファイルをプレゼント

10/3は15分ほどのセミナーをやります。オンライン配信も行います。

大阪アート&てづくりバザールを見てきた

入場者数はどうだったか

盛りだくさんのコロナ禍対策

出展者にリアルな話を聞いた

数じゃない質だ、という話

このイベント主催社はコロナ対策よく頑張ったなぁ、、と感心

10/30.31(金.土)に熊本で革日和開催します。過去最多の11社出展

今の時代にイベントやるのはほんとに大変

コロナと付き合う覚悟がいる

*

「ジャパンレザーアワード」応募作品一般公開が10/3(土)に行われます。

「ジャパンレザーアワード」公式サイトで2020年度の全応募作品が公開中です。この特設ページは、今後も継続されます。

昨年は、この「ジャパンレザーアワード」一般公開イベントで「本日は革日和♪」ブースを出展していました。今年はコロナ禍、ということで、ワークショップや展示は見合わせ。応募作品のアンケート協力のノベルティグッズとして革ひもレースとクリアファイルをお渡ししています。

アンケート協力のノベルティグッズとして革ひもとクリアファイルをプレゼント

革ひもを使って下記のような作品を作ることが可能です。作り方は下記blogでまとめます(近日中に公開)ので、ご覧くださいな。

10/3は15分ほどのセミナーをやります。オンライン配信も行います。

当日は11時・13時・15時にはムラキによる革のセミナー、11時半・13時半・15時半には いちかわたかお さんによる革のお手入れセミナーが行われます。下記の私のyoutubeで配信予定です。

コロナ禍ですので、結構イレギュラーに動かせてもらえるので、これはこれで面白いですな。

大阪アート&てづくりバザールを見てきた

9/19-22の土曜日-火曜日の4連休に、大阪南港にあるATCホールで開催された「大阪アート&てづくりバザール」を見てきました。

これはテレビ大阪が主催で行っているイベントでもう10年やっています。大阪では一番大きな手作り品販売イベントとなります。

テレビ大阪が行っているだけあってテレビCMをガンガン流すのですが、「9月1日でも CM流している、、5日なっても流している、、ほんとにやるんだ!」と思いつつ本番当日を迎えました。

入場者数はどうだったか

今回4日間で16,778人。昨年同時期のときは3日間で2万100人弱だったので大幅減少といや大幅減少です。

初日・2日目の来場者数が圧倒的で、4日目は激減と言えます。

(このイベントは公式HPを過去分も残しており、毎回来場者数を公表しているのはほんとにすごいな、と感心します)

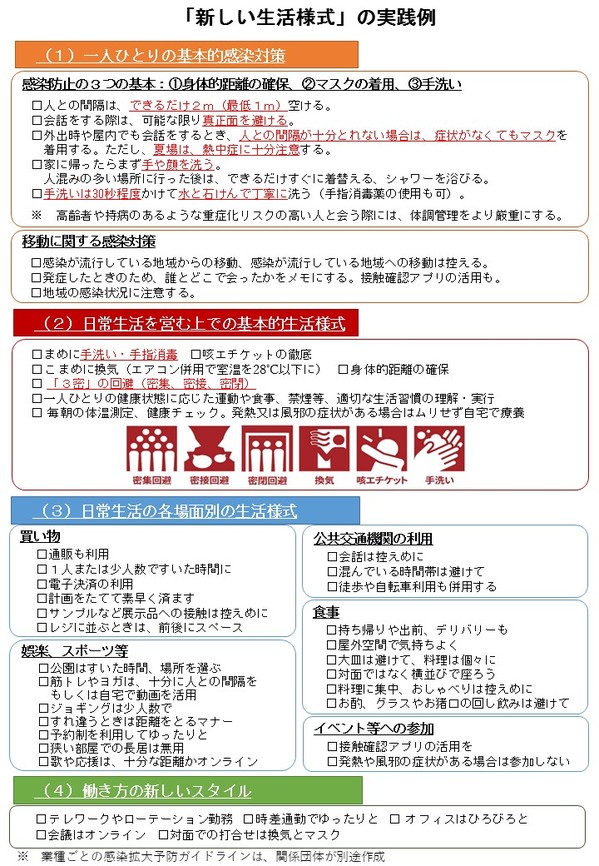

盛りだくさんのコロナ禍対策

HP上ではイベント開催前には文字情報で発表されていました。ただ、実際に見ると「いやほんとに頑張ったね」と感心しました。

1 入口すぐの大看板での告知&検温・除菌

入口に消毒液はまぁ当たり前。検温も行っていました。おでこ測る検温がこんなに一般的になる時代が来るとは思いませんでしたね。

この大看板で基本的なことを告知。

ちなみにポスターのキャラクターは「たこるくん」という、たこ焼きをモチーフとしたキャラクターです。

ほんとに大阪人ってやつぁ。

今回会場内ではこの「たこるくん」によるポスターがいたるところで見受けられました。キャラクターってのは、目をひくから強いですね。

2 独自の予約システムと強制的に個人情報収集

入口で「コロナの登録はされましたか?」と係員さんに。

大阪府/大阪コロナ追跡システムのことですか?

「いえ、事前にHPで予約登録が可能です。されていないのでしたらこちらをご記入ください。TELかメールアドレスをお願いします」

えっ! これって来場者の連絡先を強制的に全部収集するのか! この私の手書きで書いたTEL番号を後でいちいち登録しておいて、実際にクラスター発生したら、ひとりひとりに連絡するつもり⁉ それはコストかかることしているなぁ。

3 目鼻口に触らないで、という看板ちらほら

コロナ対策はマスクやフェイスガードをつけたら安全、というものではありません。重要なのは「コロナウィルスを目鼻口などから体内に入れてしまわないようにする」ということ。マスクは他者に移さないことももちろん重要ですが、それ以上にふとした拍子に口や鼻に触れないようにすることが肝要なわけで。

だから、以前ここのblogでも書いたように、おきれいに書くならば「みんな!目鼻口を触らないようにしようね! 」、です。

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/コロナウィルスと革製品の話 | | JLIA 日本皮革産業連合会

遠慮なく書くならば、「鼻をほじるな」「口を触るな」「目をこするな」「外から帰ってきてキスするな。外でキスするな」「スーパーでビニール袋あかないから、といって指を舐めるな」「札を数えるときに指舐めるな」=「とにかくウィルスを目鼻口から体内にいれるな!」という点が重要なわけです。

ですが、これをきちんと周知しているポスターはあまり見たことがなかったです。マスク付けたから安全じゃないし、手を洗っていたら安全、というわけでもないんです。それらの対策をした上で目鼻口を触らないのが重要です。

このイベントではきちんと告知していて「おぉ、えらいなぁ」と感心しました。

4 ブースとブースの間もフィジカルディスタンス

物理的な距離を取りましょう、というフィジカルディスタンスという言葉はまだそれほど一般的な言葉じゃないと思うのに積極的に使っているな、と驚き。

「社会的な距離をとるということ」と題した森津太子教授の動画では、日本でよく使われている、2メートル以上の対人距離を呼びかける「ソーシャル・ディスタンス」(社会的距離)という言葉は、「人とのつながりの減少により社会的孤立が生じる」恐れがあることから、世界保健機関(WHO)では「身体的、物理的距離」を意味する「フィジカル・ディスタンス」に言い換えるよう推奨している点を紹介。

ソーシャルではなく"フィジカル"ディスタンス 新型コロナ対応の学術知見発信、放送大学 | 株式会社共同通信社

WHOが提唱するフィジカルディスタンスは「物理的な2mの距離」であり、出展者ブースとブースの間は2mは取られておらず、所々で取られているな、と思いました。まぁ、この手のイベントでブース同士を厳密に2m離していたらイベント主催者は破綻するでしょうな。

5 通路の幅が1m大きくなっている

カーペットタイルが1つ50cm四方。これが2つなので一律に1mは広くなっていました。

そのためお客とお客が触れ合う可能性が低くなり、結果的にお客さんの回遊速度(歩く速度)がゆっくりとなり、出展者との対話時間も長くなっているように思えました。

逆に言うならば出展者数は減少しているので、主催者としては頭が痛い事態と言えますな。

6 飲食物を食べる休憩所スペースの撤去

このイベントは入場料800円なりで1日いられる、という屋内イベントです。コンビニに行こうと思うとホールを出て徒歩2分ほどの場所にあります。

屋内イベント、というのはお客さんが外に出ていくと戻ってこない、という恐怖が伴います。それを考えてこのイベントでも飲食物ブースが出店しています。

どれだけ食べ物があっても机がある休憩スペースがないと食べてもらえません。休憩することで気力体力が回復し、「さぁ、イベントをまだ見るぞ! 」と思うわけです。

その休憩スペースがコロナのために閉鎖されていました。これは飲食物ブースのみならず一般の出展者もお客さんの気力体力回復できないからダメージでかいだろうになぁ。

こんなことは主催社サイドはわかりきっていることですが、コロナだから場内で飲食は駄目だ! と割り切ったんでしょうなぁ。

7 ワークショップの減少

ワークショップスペースが明らかに減っていましたね。ワークショップって密になりやすいから嫌がったんでしょうなぁ。

出展者にリアルな話を聞いた

こういう手作りイベントではいつも出展者さん向けにこのようなお土産袋を作り配って歩いています。

裏面には私がお手伝いしているレザークラフトフェニックスのチラシを入れています。革を扱っている人ならば遠慮なく渡しています。

「フェニックスさんの革使っていませんよ?」 いえいえ、革使っていただけるだけでもありがたいですし、将来的にいつかフェニックスで買い物するかもしれませんから、と言いつつ挨拶周りをしています。

そこで大阪人らしく聞くわけです。「儲かってますか?」と。こういう質問を遠慮なくできるのが大阪人の強さとえげつなさなわけで。

で、聞いてみると。

・従来の3日間開催でもきついが、4日間はほんとにきつい(*´Д`)

・お客の入りは想像していたほど悪くはなかった。従来の売り上げの20%とか覚悟していたのに60%くらいはあった。

・通路幅が広いことでお客さんとゆったり喋れた。

・通路幅が広いが、ベビーカーの数が少ない。

(おそらく人が集まるイベントに赤ん坊を連れてくることを嫌がったんだと思います)

・初日は多くて4日目はほんとに暇だった。

・休憩所がないのでお客の滞在時間が短くなっている。

・来ている人のコロナ対策は万全な人が多い。

来ている人は「コロナでも来たい!」というモチベーション高い人が多いように思える。

・飲食業の人は押しなべて「きっついです」と泣いていたなぁ。

などなど。

数じゃない質だ、という話

どないやった~?と知り合いに聞いてみる。(下記回答は全体の話をまとめたものです)

「ムラキさん、今の時代にね、イベントやってくれるだけありがたいんですよ。だって、コロナってどうやってもまだまだ続きますよ。で、それを恐れて動かない、というわけにはいかないでしょ。

ネットで売れ行きがいい!という人はいますけど、まずネットで売れ行きよくするためには現実世界で見てもらい、そこからネットです。いきなりネットを見てもらう方が大変なんですよ。だからこそ、現実世界のイベントですよ。ほんとに主催社には感謝しきりです。

お客さんも久々のイベントだ!という本気度を感じられました。来場者数は少なくなっているかもしれませんが、通路幅が広いおかげでお客同士がぶつかることがなく、じっくり喋れました。結局本気度が高いお客が集まるイベントの方がありがたいですね」

多数の意見はこのような感じでした。

このイベント主催社はコロナ対策よく頑張ったなぁ、、と感心

個人的にいろいろなイベントを見てコロナ対策を調べていますが、このイベントはトップクラスの対応をしているな、と感心しました。問題あるところもいくつか聞いたりもしてはいるのですが、押しなべて平均点以上だったと思います。

何回か書いているように「覚悟を決めてコロナと付き合っていくしかない」と思います。それに気づくのが今なのか、1か月後なのか、半年後なのかは個々人や会社によって異なると思います。ただ、早期に動いたほうがノウハウは蓄積できるし、結果も早く出せるだろうな、と会場で購入した焼き鯖寿司を食べつつ思いましたさ。毎回出店されているこの焼き鯖寿司、おすすめですよ( ´∀`)bグッ!

10/30.31(金.土)に熊本で革日和開催します。過去最多の11社出展

10/30.31(金.土)に熊本で「本日は革日和♪」を開催します。

「革のものづくりがもうちょっと楽しくなる」がコンセプトのこのイベントは、今回11社出展による展示会やセミナーなどを行います。

本日は革日和♪in熊本 2020年10月30.31日(金土) 出展社10社による展示会・ワークショップ・セミナーなど 要事前予約制 | 本日は革日和♪

今の時代にイベントやるのはほんとに大変

全部終わったらどこかで細かく書きますが、、、

・イベント会場の定員が1/3程度まで制限される。=現在会場内にいる人数を把握しておかないといけない=カウントする人間を用意しなければいけない

・来場者の個人情報収集=クラスター発生時に連絡するため

・マスク消毒液必須=まぁ今の時代当たり前

・都会の人間が地方に行くとほんとに嫌がられる=まぁ、そうだろうなぁ、、

などということを考えると入場料500円取っての事前申込制で告知しています。

コロナと付き合う覚悟がいる

正直私がやっている革日和、というイベントは「本気の人が100人来てくれたらいい」と思っているので少人数なイベントです。それでも「万が一クラスター発生したらどないしようかな、、」「どれだけ予防対策に費用と気力注いでおけばいいんだろう」ということを考え出すと「イベントなんてやらない方がよくね?」とも思います。

ただ、1年イベントをやらないと認知度が下がり、ユーザーさんと築いてきた関係性が弱まってしまうな、と思うわけで。

コロナは冬になるとさらに活性し第3波の可能性があります。「だから何もしない」ではなく「正しく恐れて正しい対処して付き合っていこう」と思います。

JLIAでは、ツイッターなどで最新イベント情報などを告知(シェア、リツイート含め)しておりますのでぜひ、ご覧ください。

JLIA 日本皮革産業連合会さん (@JLIAtweet) / Twitter

プロフィール

プロフィール

鈴木清之(SUZUKI, Kiyoyuki)

オンラインライター

東京・下町エリアに生まれ、靴・バッグのファクトリーに囲まれて育つ。文化服装学院ファッション情報科卒業。文化出版局で編集スタッフとして活動後、PR業務開始。日本国内のファクトリーブランドを中心にコミュニケーションを担当。現在、雑誌『装苑』のファッションポータルサイトにおいて、ファッション・インテリア・雑貨などライフスタイル全般をテーマとしたブログを毎日更新中。このほか、発起人となり立ち上げた「デコクロ(デコレーション ユニクロ)部」は、SNSのコミュニティが1,000名を突破。また、書籍『東京おつかいもの手帖』、『フィガロジャポン』“おもたせ”企画への参加など、“おつかいもの愛好家”・”パーソナルギフトプランナー”としても活動中。

最近のブログ記事

最近のブログ記事

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年4月(1)

- 【村木るいさん連載】姫路・御着「皮革フェア」&名古屋「本日は革日和♪」レポート

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<3月第3週>

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】<3月第2週>

- 【村木るいさん連載】大阪府皮革業界総合研修で、今年度も「革とものづくり」という対談を行った、という話

カテゴリー

カテゴリー

月間アーカイブ

月間アーカイブ

- 2024年4月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 3 )

- 2024年2月 ( 4 )

- 2024年1月 ( 4 )

- 2023年12月 ( 4 )

- 2023年11月 ( 5 )

- 2023年10月 ( 4 )

- 2023年9月 ( 4 )

- 2023年8月 ( 4 )

- 2023年7月 ( 4 )

- 2023年6月 ( 4 )

- 2023年5月 ( 4 )

- 2023年4月 ( 4 )

- 2023年3月 ( 5 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年12月 ( 4 )

- 2022年11月 ( 4 )

- 2022年10月 ( 4 )

- 2022年9月 ( 4 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 4 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2022年5月 ( 3 )

- 2022年4月 ( 4 )

- 2022年3月 ( 5 )

- 2022年2月 ( 4 )

- 2022年1月 ( 4 )

- 2021年12月 ( 4 )

- 2021年11月 ( 3 )

- 2021年10月 ( 4 )

- 2021年9月 ( 5 )

- 2021年8月 ( 3 )

- 2021年7月 ( 4 )

- 2021年6月 ( 5 )

- 2021年5月 ( 3 )

- 2021年4月 ( 4 )

- 2021年3月 ( 5 )

- 2021年2月 ( 4 )

- 2021年1月 ( 4 )

- 2020年12月 ( 4 )

- 2020年11月 ( 4 )

- 2020年10月 ( 4 )

- 2020年9月 ( 5 )

- 2020年8月 ( 3 )

- 2020年7月 ( 5 )

- 2020年6月 ( 4 )

- 2020年5月 ( 3 )

- 2020年4月 ( 4 )

- 2020年3月 ( 4 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 4 )

- 2019年12月 ( 4 )

- 2019年11月 ( 4 )

- 2019年10月 ( 5 )

- 2019年9月 ( 4 )

- 2019年8月 ( 3 )

- 2019年7月 ( 5 )

- 2019年6月 ( 4 )

- 2019年5月 ( 4 )

- 2019年4月 ( 4 )

- 2019年3月 ( 4 )

- 2019年2月 ( 4 )

- 2019年1月 ( 4 )

- 2018年12月 ( 4 )

- 2018年11月 ( 4 )

- 2018年10月 ( 5 )

- 2018年9月 ( 4 )

- 2018年8月 ( 4 )

- 2018年7月 ( 4 )

- 2018年6月 ( 4 )

- 2018年5月 ( 5 )

- 2018年4月 ( 4 )

- 2018年3月 ( 4 )

- 2018年2月 ( 4 )

- 2018年1月 ( 4 )

- 2017年12月 ( 4 )

- 2017年11月 ( 5 )

- 2017年10月 ( 4 )

- 2017年9月 ( 4 )

- 2017年8月 ( 4 )

- 2017年7月 ( 4 )

- 2017年6月 ( 4 )

- 2017年5月 ( 4 )

- 2017年4月 ( 4 )

- 2017年3月 ( 5 )

- 2017年2月 ( 4 )

- 2017年1月 ( 3 )

- 2016年12月 ( 4 )

- 2016年11月 ( 5 )

- 2016年10月 ( 4 )

- 2016年9月 ( 4 )

- 2016年8月 ( 4 )

- 2016年7月 ( 4 )

- 2016年6月 ( 5 )

- 2016年5月 ( 3 )

- 2016年4月 ( 4 )

- 2016年3月 ( 5 )

- 2016年2月 ( 4 )

- 2016年1月 ( 4 )

- 2015年12月 ( 4 )

- 2015年11月 ( 4 )

- 2015年10月 ( 4 )

- 2015年9月 ( 5 )

- 2015年8月 ( 3 )

- 2015年7月 ( 5 )

- 2015年6月 ( 4 )

- 2015年5月 ( 4 )

- 2015年4月 ( 5 )

- 2015年3月 ( 4 )

- 2015年2月 ( 4 )

- 2015年1月 ( 4 )

- 2014年12月 ( 4 )

- 2014年11月 ( 4 )

- 2014年10月 ( 5 )

- 2014年9月 ( 4 )

- 2014年8月 ( 3 )

- 2014年7月 ( 5 )

- 2014年6月 ( 4 )

- 2014年5月 ( 4 )

- 2014年4月 ( 5 )

- 2014年3月 ( 4 )

- 2014年2月 ( 4 )

- 2014年1月 ( 4 )

- 2013年12月 ( 4 )

- 2013年11月 ( 4 )

- 2013年10月 ( 5 )

- 2013年9月 ( 4 )

- 2013年8月 ( 3 )

- 2013年7月 ( 5 )

- 2013年6月 ( 4 )

- 2013年5月 ( 5 )

- 2013年4月 ( 4 )

- 2013年3月 ( 4 )

- 2013年2月 ( 4 )

- 2013年1月 ( 4 )

- 2012年12月 ( 4 )

- 2012年11月 ( 4 )

- 2012年10月 ( 5 )

- 2012年9月 ( 4 )

- 2012年8月 ( 4 )

- 2012年7月 ( 4 )

- 2012年6月 ( 4 )

- 2012年5月 ( 5 )

- 2012年4月 ( 4 )

- 2012年3月 ( 4 )

- 2012年2月 ( 5 )

- 2012年1月 ( 3 )

- 2011年12月 ( 3 )

- 2011年11月 ( 5 )

- 2011年10月 ( 4 )

- 2011年9月 ( 4 )

- 2011年8月 ( 5 )

- 2011年7月 ( 4 )

- 2011年6月 ( 5 )

- 2011年5月 ( 4 )

- 2011年4月 ( 4 )

- 2011年3月 ( 5 )

- 2011年2月 ( 4 )

- 2011年1月 ( 4 )

- 2010年12月 ( 4 )

- 2010年11月 ( 5 )

- 2010年10月 ( 4 )

- 2010年9月 ( 4 )

- 2010年8月 ( 5 )

- 2010年7月 ( 4 )

- 2010年6月 ( 4 )

- 2010年5月 ( 5 )

- 2010年4月 ( 4 )

- 2010年3月 ( 5 )