カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」 の記事

January 25, 2023

【村木るいさん連載】動画で学ぶ限界と、現代の職人育成の一例、という話

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

革にまつわる工具と工法、というイベント

皮革用塗料メーカー リゼッド(@lized_isp) • Instagram写真と動画

革にまつわる工具と工法~レザークラフトをより楽しむin大阪2023冬 2023年1月13日〜2023年1月14日(大阪府) - こくちーずプロ

参加料1,500円かかるけど盛況でした

客寄せパンダとして「摩擦と固定」の話をしつつ体験してもらう

・あなたが30cmなり50cmなりを2cm幅できれいに切れないのは工具と技法の問題だ!理解すれば簡単に切れる。こういう工具があれば更に簡単。

・100均で摩擦を高めて効率よく作業する方法

・100均で売っているレザークラフト工具のこれが悪いのは固定と摩擦の問題

・重りをケチると良くない。重りがあるとこんなことができる

・マスキングテープがどれだけ便利か体験してもらおう

・カッティング定規、高くても駄目なものは駄目。何が重要なのか。実際に体験。

・型紙から裁断するには固定が重要

・固定と摩擦の重要性

1/13.14 CIY!染靴ws+染めるラウンドコインケースws+体験できる"固定"と"摩擦"技法 in 大阪 革にまつわる工具と工法 | phoenix blog

100円均一御三家+αがなんば駅から徒歩10分圏内に出来た&私がやっている100均サイトの便利な使い方 | phoenix blog

動画というツールの便利なところ

なにか学ぶときは「書籍があるかどうか」「動画で学べるかどうか」「泣きつける所があるかどうか」を重要視しています

書籍が出ているかどうか?

動画で学べるかどうか?

泣きつける所があるかどうか

動画バンザイ! でも、革の知識や技術は学びづらい

5分の指導で急激に進化して深化する

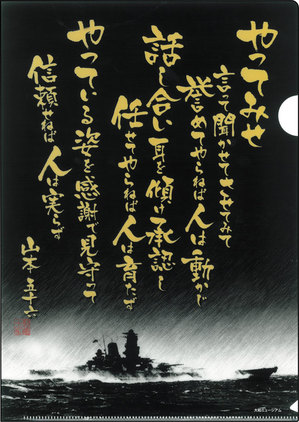

「やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」は現代でも通じるか?

左官屋さんの「新たなプロの育て方」

原田左官、という左官屋の社長さんが2018年に出した「新たなプロの育て方」という本では、修行に時間のかかる左官屋を若手に嫌がられることなく、技術をどう習得してもらったか、という内容を説明しています。

・自分のスマホで録画して見返してもらう

・動画を見ながら復習

・若手の成長をきちんと祝う

・若手がやめるのは人間関係!

革は実際に見て触らないとわからない情報が多すぎる

さぁ、実際に触ろう、聞こう ムラキの今後予定

December 28, 2022

【村木るいさん連載】皮革業界はAIで「革に役立つものを作る」という夢は見られるのか?という話

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

さて、今年も終わりで1年振り返ると・・・

今年もコロナは解決しませんでした。

AIによるイラスト生成がこんなに進歩するとは・・・

AIによる画像自動生成の流れ、が突然動き始めた8月

実際に自動生成でバッグや靴や財布のデザインを作ってみよう!

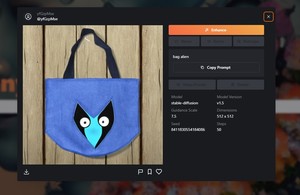

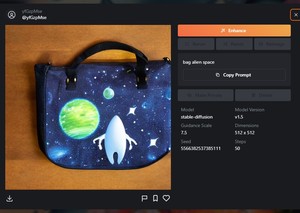

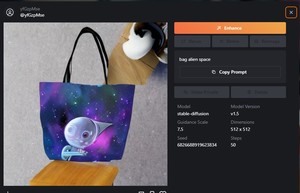

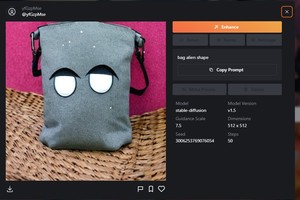

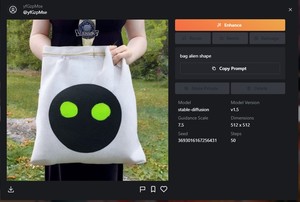

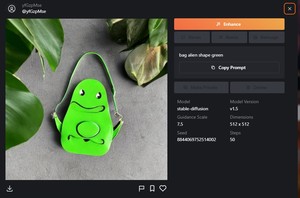

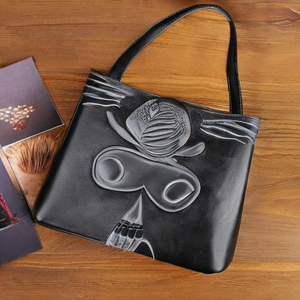

AIで作ったバッグや靴や財布

バッグ

靴

財布

AI 自動生成の仕組みを考えると何が得意で何が苦手かわかってくる

AIでデザインするうえで得意なのは?

AI画像は法律的に問題はないのか?

画像生成AIに自分の作品が勝手に使われたかどうかを検索できる「Have I Been Trained?」 - GIGAZINE

クリエイターのための法律Q&A - 画像生成AIと著作権を弁護士が解説 Stable Diffusion流行やmimic炎上(KAI-YOU Premium)

じゃぁこれらがあるなら今後デザイナーや文章を書く人はいらなくなるのでしょうか?答えはもちろんNOです。

AIで生成されたものには手を加えないと、まだ現実的じゃない

画像生成AI「Stable Diffusion」を使って新しいインテリアデザインを作成しまくる試み - GIGAZINE

今月のまとめ:玉石混交の中から玉を見出して磨くのは人間じゃないと無理

画像生成AI「Stable Diffusion」をブラウザから簡単に使える&ネガティブプロンプトの設定も可能な「Mage」 - GIGAZINE

November 30, 2022

【村木るいさん連載】「ひょうご皮革総合フェア2022」と「タンナー見学バスツアー」で見るタンナーの違い

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

タンナー見学バスツアーってなに?

「ひょうご皮革総合フェア2022」ってなに?

ひょうご皮革総合フェアではニューレザーコンテストの解説をした

会場では学生の革作品も

バスで昭南皮革へ

姫路市高木のオールマイティーに

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」タンナーという仕事には色々あって、それぞれに世界が全然違う、という話 | 欧米ブランドに「負けていないぞ !」 | JLIA 日本皮革産業連合会

村木るいさんの「人に話したくなる革の話」/1枚だけの皮を革にするのはとても大変、という話 | 欧米ブランドに「負けていないぞ !」 | JLIA 日本皮革産業連合会

2023年廃業が決まっているアルファレザーの倉庫へ

仕上げ加工トップクラスのアルファレザーの倉庫市 in姫路 5/18(金)+6/13-15(木金土) 素材博覧会in神戸 | phoenix blog

今回行った3社のタンナーは真逆。だからタンナーは面白い

模型のイベントに出展して革の話をしてきた

知ってもらう努力を怠ってはいけないなぁ、と

ムラキの今後予定

September 28, 2022

【村木るいさん連載】ニューレザーコンテストと魚の革の話

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

例年通りニューレザーコンテストが開催された

新喜皮革で魚の革の話を聞いてきた

今どんな魚の革作ってみたんですか?

魚革の製造工程

ムラキの今後予定

August 31, 2022

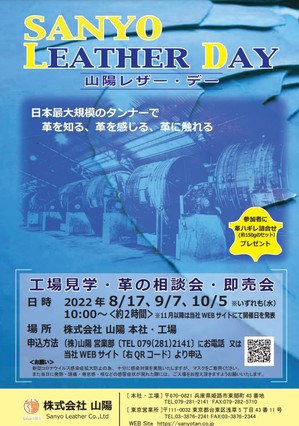

【村木るいさん連載】<革とSDGSと>タンナー山陽インタビュー

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

日本最大級のタンナー 山陽

山陽さんは日本最大級のタンナーであり、過去に2度位見学ツアーを組んだことがあります。その際には、見学者に「タンナーが全部この規模だと思わないでください!ここが大きすぎるだけで、8割は家族経営くらいの規模です!」と、注意しなきゃいけないほど巨大です。

革業界のSDGsについて調べていると、山陽さんのHPが非常にしっかりと作られていました。

SDGs達成への取り組み | 株式会社山陽 | Sanyo Leather

山陽さんにアポイントメントを取って話を聞きに行きました。

革業界のSDGsというと

革業界でSDGsというと、SDGsの17の目標で水や畜産に関することを主目標に掲げるパターンが多いのですが、山陽さんは驚きの9目標。SDGs17目標の半分以上です。しかも、それぞれに対してちゃんと2030年の目標を個別に設定しています。

SDGs達成への取り組み | 株式会社山陽 | Sanyo Leather

2 飢餓をゼロに

3 すべての人に健康と福祉を

6 安全な水とトイレを世界中に

8 働きがいも経済成長も

9 産業と技術革新の基礎をつくろう

12 つくる責任つかう責任

13 気候変動に具体的な対策を

15 陸の豊かさも守ろう

17 パートナーシップで目標を達成しよう

なんでこんなに動きが早かったの?

ーーーーー山陽さん、よろしくお願いします。今回SDGsの告知ページを読ませていただきましたが、山陽さん、このSDGsの動きに対して革業界の中でも早めに告知されていたし、中身もしっかりされていましたよね?これはなんでですか?

山陽さんー業界団体がタンナー向けにSDGsの説明会を開催してくれたので聞いてみると、タンナーさんがやるなら、こういうのがありますよ、と言われたので、当社の中で『当社がやるならこうかな』というのを入れてきました。

ーーーーー山陽さんレベルなら以前からしっかりと環境意識があったから素早く対応できたってのはあるの?

山陽さんー当社は革の鞣しで使っている水を環境に負荷かからないように浄水するのを、自社の設備で全部やっています。

ーーーーー自社!? 自社で水処理全部かぁ・・・。

山陽さんーそうなんですよ。だから水に関しては普段から意識していました。それ以外にも、今まで作ってきた革が結果的に環境問題を考えるきっかけになっていた、ということも多々あります。

SDGsについて問い合わせってあるの?

ーーーーーSDGs、ということに関して革業界からの問い合わせなり動きはあるの?

山陽さんー革問屋さんからSDGs、といえる革ってあるの?とは言われます。ただ、「じゃぁSDGsの革ってなに?」「SDGsのどの取り組みに対しての革だったら良いの?」と言っても問い合わせされているお客様の方もちょっと・・・ふわふわ、っとしたイメージで問い合わせされます。

革、という素材は食肉産業からの副産物を使っています。その時点で当社ではSDGs目標の2「飢餓をゼロに」の目標には関わっていると思います。

ーーーーーSDGs目標の13「気候変動に具体的な対策を」で革の廃棄物減少を掲げられていますよね?

SDGs達成への取り組み | 株式会社山陽 | Sanyo Leather

山陽さんー下記に掲げているように、この廃棄物の割合を減らしたいと思っていますね。

「廃棄物割合:原皮に付着している泥・糞・塩等の付着物及びフレッシング時の脂肪肉片・バンドナイフ時の床面部・WBのSHV時の青屑等の除去により、投入原皮乾燥重量の60~80%が主製品となり、それ以外の約10~30%が副産物としての販売もしくは引き取り。乾燥後の廃棄物としての縁断ち発生率は5%未満。断ち屑等の処理方法が今後の課題」

ーーーーー鞣した後で駄目だった、とか、使えなかった、とか、縁断ちした革をどう活かすか、ですよね?

※縁断ち=端っこのふわふわっとした部分は製品に使えないので、出荷前に切り落としておく。

山陽さんー例えば革を粉砕して紙や木に入れる、など考えていますが、うまくいっていません。紙に革の破砕物を混ぜ込んで靴の中底に使えない?と言ったのですが、初期投資や現状の素材のほうが便利、ということで実用化できませんでしたねぇ。

ーーーーー従来とは違うアプローチをしないことには、従来を越えた解決は出せませんものねぇ。むぅ・・・。

生産管理課ってどういう仕事?

ーーーーーSDGs目標の9「産業と技術革新の基礎をつくろう」、で見ると生産管理課を新設ってあるけど、どういう仕事なんですか?生産管理というと品質チェックが仕事なんかなぁ?でも山陽さんが今までそれやってこなかったのかな、と思ったんですが。

山陽さんーもちろん皮革素材の品質管理はきちんとしてきました。ですが、この生産管理課が行うのは品質管理や物理強度管理や化学物質管理です。化学物質は会社内の薬品がどこでどう使われて、残りがどれだけあるか。更には革の内部にどれだけ化学物質が残留しているか、なども管理しています。LWGってわかります?

ーーーーーえぇと、Leather Working Group、ですよね?世界のタンナーや薬品会社、販売会社共同で運営されていて世界に革を卸すならば今後はこのグループの認証取ってなきゃだめですよ、というものでしたよね?

山陽さんーそうです。この認証を取るためには『各革に六価クロムが含まれているか含まれていないか』というチェック項目もあるんですよね。そのためにはできた革に六価クロムがないか、とか、ISOに準じた負荷試験を行って革の中にどれだけ残留していないか、という外部試験があります。それに対して対策用意確認するのが生産管理課です。

SDGs目標の13「気候変動に具体的な対策を」の中でトレーサビリティとあるけど

ーーーーー革のトレーサビリティってどういうの?トレーサビリティっていうと、「このキャベツはどこの農家さんが作ってくれた」とわかる、というような認識だけど、どこ産の革がわかるように、ってこと?

山陽さんートレーサビリティもLWGの一環ですね。

トレーサビリティは「どこの原皮」「どこで作られたか」だけじゃないです。その「革がどこで使われたか」もわかるように追いかけるのが目標です。

ーーーーー!! インプットだけじゃなくて、アウトプットまで追いかけるの!?どこの革屋で売られたか。どこのメーカーが買ったのか、とかまで、ってこと!?めちゃくちゃ大変じゃない!

山陽さんー大変だからいつ達成できるかな、とは思っています。どこの牧場で、どこで屠畜されて、どこの原皮屋で、どこのタンナーで鞣して、それをどこの革屋が販売して、どこの靴・鞄メーカーで使われたか、ということを含めたトレーサビリティです。

世界的にアニマルウェルフェア、という考えが主流となっています。動物をお肉にするときもちゃんとした屠畜場で屠畜されたものじゃないと駄目。動物に苦痛を与えるような屠畜をしている屠畜場の肉も皮も使わないってことです。欧州では原皮1枚1枚にしっぽ部分あたりにトレーサビリティのタグがついていたりしますよ。これも生産管理課の仕事のひとつです。

ーーーーー世界はすごいことになっているなぁ! そして生産管理課、めちゃ大変だな!!

山陽さんーSDGsの目標は、2030年までの目標ですから「すぐに達成しなきゃ!」というわけでもありません。

現状では、この革を巻いている巻紙(=包装紙)の番号を入れたら「どこの原皮か」などはわかります。ですが、将来的には皮自身に刻印して、それを調べると「どこの屠畜場で屠畜されたか」「どこのタンナーか」「どこの革屋で売られたか」などの管理を目指します。原皮にレーザーで刻印入れたりするんですよ

ーーーーー1枚1枚管理なんて無理ちゃう?

山陽さんーいやいや、LWG取っている海外のタンナーの革を見ると裏側にレーザーでバーコードが刻印されたりしていますよ。

ーーーーー!! うわぁ、世界は恐ろしい勢いで動いているなぁ。

家電会社と付き合うと彼らの規制に従うしかない

山陽さんーローズ指令って知ってます? 電気製品などに関するものに重金属を使わないように、という規制。

RoHS指令(ローズ指令)とは?誰でも分かるRoHS【2022年最新版】 | 株式会社オーミヤ

ーーーーーあぁ、以前金具屋さんから聞いたことがある。電気製品に使われるメッキはものすごくうるさいんだよ、と。

山陽さんーそうそう、それ。

革の世界では鉛を使うような鞣しはしていないけど、顔料で使われたりしていた。ですので、当社も引っ越しする際にそういう顔料を使わない、というようにしています。

10年以上前から環境規制がどんどん厳しくなってきていたから、社訓に環境に関してどう取り組むか、も書くようにしているんだよ。

ーーーーーそれは先見の明があるなぁ。

山陽さんーあまり詳しく話したら駄目だけど、電気製品のケースやカバーに革を使うことがあったんだよね。これで当社は電気製品の会社さんと付き合いができた。で、電気製品会社は前述しているローズ指令に関係するから、当社もこれに関して厳しく対処せざるを得なかったんだよ。

ーーーーーあぁ!なるほど!電気製品と関わるってのはそれだけ彼らの規制に則さなきゃいけないってことか!ケースといえども、家電に付属して販売する以上は同じ規制になるのか!それはきつい!

じゃぁ山陽さんとしては、SDGsが言われるようになったこの数年で対処対応してわけじゃないんだ!ってこと?

山陽さんー最初に「家電の規制に則してね」と言われた時、「こんなきついのは無理ちゃう」と思いましたよ。

10年以上前からいろいろな製品の素材作る、という付き合いしてきたから、このSDGsの際も慌てることはなかった。好きなもの作る、という会社じゃないんだよね。社訓にもあるんだよ。「お客さんのニーズに答えることが企業発展につながる。社員とその家族の幸せにつながる。だから、SDGsが言われてから慌てて考えたわけじゃなくて、今までの経験や素材がSDGsの目標設定に繋がっていったんですよ」

山陽さんの最近の取り組みは?

2022年1月、ホームページを作り変えています。

株式会社 山陽、コーポレートサイトをリニューアル | JLIA 日本皮革産業連合会

現在は、専従スタッフが月に10本の企画を更新しています。

また、月に1回、平日に見学を受け付けています。サイト内のイベント欄にて告知していますので、ご覧ください。

ーーーーー歴史も古く、でっかい会社なのにいろいろなことされていますねぇ

山陽さんーコーポレートサイトを新しく作り、読み物のページを充実させたことで、新規社員の採用につながりました。もともと同名で全然違う会社さんに入社しよう! と検索したら当社がヒットして、HP見て「面白そうやん、ここ! 」となって来てくれたんですよ。

レザー・デーも靴の職人さんや学校の先生、東京からファミリーで夏休みの自由研究のために来てくれました。ぜひ皆さんもお出かけください。

新喜皮革さんも10/7(金)・8(土)にレザーフェスティバル予定

姫路の新喜皮革さんは10月7日~8日、恒例イベント「レザーフェスティバル」を予定されています。

昨年の7月に開催されましたが、今年は10月の予定ですね。ペレテリアでは350万円のエスプレッソマシーンが味わえます。

「人に話したくなる革の話」/皮革における3Dプリンター活用と「ジャパンレザーアワード」受賞作品の技術変革 | JLIA 日本皮革産業連合会

21年6月のJLIAblogの裏側:350万円のエスプレッソマシーンで一杯おごってもらった話 | phoenix blog

コロナもあり、イベントもどうなるかわかりませんので下記の新喜皮革のSNSはチェックしておいてください。

SHINKI-HIKAKU co Ltd(@shinki_hikaku_co) • Instagram写真と動画

今月からのムラキの動き

9/1(木)~3(土)

「素材博覧会」(福岡県小倉) 素材博覧会小倉 9/1-9/3 with フェニックス&lized | 本日は革日和♪

9/7(水)

9/24(土)~25(日)

「ジャパンレザーアワード」応募作品展(東京都渋谷)お手伝い

9/29(木)~10/1(土)

「素材博覧会」(神奈川県横浜)

プロフィール

プロフィール

鈴木清之(SUZUKI, Kiyoyuki)

オンラインライター

東京・下町エリアに生まれ、靴・バッグのファクトリーに囲まれて育つ。文化服装学院ファッション情報科卒業。文化出版局で編集スタッフとして活動後、PR業務開始。日本国内のファクトリーブランドを中心にコミュニケーションを担当。現在、雑誌『装苑』のファッションポータルサイトにおいて、ファッション・インテリア・雑貨などライフスタイル全般をテーマとしたブログを毎日更新中。このほか、発起人となり立ち上げた「デコクロ(デコレーション ユニクロ)部」は、SNSのコミュニティが1,000名を突破。また、書籍『東京おつかいもの手帖』、『フィガロジャポン』“おもたせ”企画への参加など、“おつかいもの愛好家”・”パーソナルギフトプランナー”としても活動中。

最近のブログ記事

最近のブログ記事

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年7月(1)

- 【村木るいさん連載】キッズレザープログラムに届いた小学生からの難しい質問とジャパンレザーアワードの話

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年6月(3)

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年6月(2)

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年6月(1)

カテゴリー

カテゴリー

月間アーカイブ

月間アーカイブ

- 2024年7月 ( 1 )

- 2024年6月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 5 )

- 2024年4月 ( 4 )

- 2024年3月 ( 3 )

- 2024年2月 ( 4 )

- 2024年1月 ( 4 )

- 2023年12月 ( 4 )

- 2023年11月 ( 5 )

- 2023年10月 ( 4 )

- 2023年9月 ( 4 )

- 2023年8月 ( 4 )

- 2023年7月 ( 4 )

- 2023年6月 ( 4 )

- 2023年5月 ( 4 )

- 2023年4月 ( 4 )

- 2023年3月 ( 5 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年12月 ( 4 )

- 2022年11月 ( 4 )

- 2022年10月 ( 4 )

- 2022年9月 ( 4 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 4 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2022年5月 ( 3 )

- 2022年4月 ( 4 )

- 2022年3月 ( 5 )

- 2022年2月 ( 4 )

- 2022年1月 ( 4 )

- 2021年12月 ( 4 )

- 2021年11月 ( 3 )

- 2021年10月 ( 4 )

- 2021年9月 ( 5 )

- 2021年8月 ( 3 )

- 2021年7月 ( 4 )

- 2021年6月 ( 5 )

- 2021年5月 ( 3 )

- 2021年4月 ( 4 )

- 2021年3月 ( 5 )

- 2021年2月 ( 4 )

- 2021年1月 ( 4 )

- 2020年12月 ( 4 )

- 2020年11月 ( 4 )

- 2020年10月 ( 4 )

- 2020年9月 ( 5 )

- 2020年8月 ( 3 )

- 2020年7月 ( 5 )

- 2020年6月 ( 4 )

- 2020年5月 ( 3 )

- 2020年4月 ( 4 )

- 2020年3月 ( 4 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 4 )

- 2019年12月 ( 4 )

- 2019年11月 ( 4 )

- 2019年10月 ( 5 )

- 2019年9月 ( 4 )

- 2019年8月 ( 3 )

- 2019年7月 ( 5 )

- 2019年6月 ( 4 )

- 2019年5月 ( 4 )

- 2019年4月 ( 4 )

- 2019年3月 ( 4 )

- 2019年2月 ( 4 )

- 2019年1月 ( 4 )

- 2018年12月 ( 4 )

- 2018年11月 ( 4 )

- 2018年10月 ( 5 )

- 2018年9月 ( 4 )

- 2018年8月 ( 4 )

- 2018年7月 ( 4 )

- 2018年6月 ( 4 )

- 2018年5月 ( 5 )

- 2018年4月 ( 4 )

- 2018年3月 ( 4 )

- 2018年2月 ( 4 )

- 2018年1月 ( 4 )

- 2017年12月 ( 4 )

- 2017年11月 ( 5 )

- 2017年10月 ( 4 )

- 2017年9月 ( 4 )

- 2017年8月 ( 4 )

- 2017年7月 ( 4 )

- 2017年6月 ( 4 )

- 2017年5月 ( 4 )

- 2017年4月 ( 4 )

- 2017年3月 ( 5 )

- 2017年2月 ( 4 )

- 2017年1月 ( 3 )

- 2016年12月 ( 4 )

- 2016年11月 ( 5 )

- 2016年10月 ( 4 )

- 2016年9月 ( 4 )

- 2016年8月 ( 4 )

- 2016年7月 ( 4 )

- 2016年6月 ( 5 )

- 2016年5月 ( 3 )

- 2016年4月 ( 4 )

- 2016年3月 ( 5 )

- 2016年2月 ( 4 )

- 2016年1月 ( 4 )

- 2015年12月 ( 4 )

- 2015年11月 ( 4 )

- 2015年10月 ( 4 )

- 2015年9月 ( 5 )

- 2015年8月 ( 3 )

- 2015年7月 ( 5 )

- 2015年6月 ( 4 )

- 2015年5月 ( 4 )

- 2015年4月 ( 5 )

- 2015年3月 ( 4 )

- 2015年2月 ( 4 )

- 2015年1月 ( 4 )

- 2014年12月 ( 4 )

- 2014年11月 ( 4 )

- 2014年10月 ( 5 )

- 2014年9月 ( 4 )

- 2014年8月 ( 3 )

- 2014年7月 ( 5 )

- 2014年6月 ( 4 )

- 2014年5月 ( 4 )

- 2014年4月 ( 5 )

- 2014年3月 ( 4 )

- 2014年2月 ( 4 )

- 2014年1月 ( 4 )

- 2013年12月 ( 4 )

- 2013年11月 ( 4 )

- 2013年10月 ( 5 )

- 2013年9月 ( 4 )

- 2013年8月 ( 3 )

- 2013年7月 ( 5 )

- 2013年6月 ( 4 )

- 2013年5月 ( 5 )

- 2013年4月 ( 4 )

- 2013年3月 ( 4 )

- 2013年2月 ( 4 )

- 2013年1月 ( 4 )

- 2012年12月 ( 4 )

- 2012年11月 ( 4 )

- 2012年10月 ( 5 )

- 2012年9月 ( 4 )

- 2012年8月 ( 4 )

- 2012年7月 ( 4 )

- 2012年6月 ( 4 )

- 2012年5月 ( 5 )

- 2012年4月 ( 4 )

- 2012年3月 ( 4 )

- 2012年2月 ( 5 )

- 2012年1月 ( 3 )

- 2011年12月 ( 3 )

- 2011年11月 ( 5 )

- 2011年10月 ( 4 )

- 2011年9月 ( 4 )

- 2011年8月 ( 5 )

- 2011年7月 ( 4 )

- 2011年6月 ( 5 )

- 2011年5月 ( 4 )

- 2011年4月 ( 4 )

- 2011年3月 ( 5 )

- 2011年2月 ( 4 )

- 2011年1月 ( 4 )

- 2010年12月 ( 4 )

- 2010年11月 ( 5 )

- 2010年10月 ( 4 )

- 2010年9月 ( 4 )

- 2010年8月 ( 5 )

- 2010年7月 ( 4 )

- 2010年6月 ( 4 )

- 2010年5月 ( 5 )

- 2010年4月 ( 4 )

- 2010年3月 ( 5 )