カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」 の記事

June 26, 2024

【村木るいさん連載】キッズレザープログラムに届いた小学生からの難しい質問とジャパンレザーアワードの話

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

キッズレザープログラム、というJLIAのプロジェクト

高校生に革の請負職人としての話もしてきた

「豚と牛って鞣しは違うの?」という質問に・・・

豚も牛も革になるまでの作業はほとんど同じでしょうか?ピッグスキンの特徴として、毛が皮を突き抜けているため通気性が良い、摩擦に良い、と書かれていました。皮から革にする際に大きな違いがあれば教えてください。

豚と牛の鞣しの違いって?

1 大きさが違うと設備が違う

2 豚と牛では含有している脂が違う

キッズレザープログラムが「経済産業省こどもデー」に出展予定です

ジャパンレザーアワード 募集開始!

今年も9月28日(土)・29日(日)は、ジャパンレザーアワード審査会・応募作品展 開催

村木今後予定

May 29, 2024

【村木るいさん連載】タンナーを15年取り続けた写真家とレザーのJIS規格の話

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

タンナーを15年撮り続けた写真家 上吉川さんの個展

概要

会場は富士フイルムフォトサロン大阪

写真集「かわと生きる」発売

版元からのメッセージ

国内の牛革なめしの現場を捉えた写真集はこれまで類がありません。

工場の床いっぱいに広がる牛の皮、大きなドラム型の機械から立ち上る湯気、そしてきびきびと働く職人たち。

著者は皮革産業のさかんな兵庫県たつの市に生まれ育ち、多くの縁から、現場で働く人々との交流を通して撮影を続けてきました。

皮革産業は、動物の皮を扱うことから、差別と偏見にさらされてきた過去があります。しかしそこで働く人々は、食肉加工の副産物に再びいのちを吹き込む自らの仕事に誇りを持ち、皮革を心から愛しています。作品とインタビューから、真摯な職人魂を感じ取っていただき、皮革への興味を高めていただけたら幸いです。

上吉川さんにインタビュー

タンナーの撮影はいつから? はじめたきっかけは?

個展開催期間中、ずっと在廊? 来場者は?

来場者の反応は?

タンナーの写真について、写真家仲間の評価は?

批判的な声は?

次回は埼玉県川口市で開催

2024年3月より「革」「レザー」と呼べる製品は動物由来のものに限定する、とJISで規定されました

JISで「革」や「レザー」の規格が制定される、とは?

JISは革・レザーを「皮本来の繊維構造をほぼ保ち、腐敗しないようになめした動物の皮」に限定、「人工的な材料の名称として使用してはならない」と定義した。

ここ数年、ヴィーガンレザーなど非動物性の原料を使った素材でレザーの用語が乱用され、消費者の誤解と混乱を招いていたことから、国際的な用語に統一して理解を深め、正しい認識での消費を促す。ISO(国際標準化機構)は19年に「Leather」の用語を規定した。

革・レザーは動物の皮を使い、仕上げ塗装や加工による表面層の厚さが0.15ミリ以下のものとする。「エコレザー」は、皮革の製造過程で排水、廃棄物処理が法令を順守していることが確認され、消費者と環境に有害な化学物質などに配慮した革と規定した。革を繊維状、粉末状にして50%以上配合した加工素材は「皮革繊維再生複合材」とする。基材の表面に合成樹脂面を配して、革の外観に類似させた素材は、「合成皮革」「人工皮革」に分類され、フェイクレザーも不適切な表現となる。

法的拘束力は?

企業の対応は?

ネットの反応は?

Yahoo! ニュース(WWD JAPAN)

繊研新聞

知ってもらう努力を続ける、ということ

ムラキの今後予定

April 24, 2024

【村木るいさん連載】タンナーが取り組む環境に良い革づくりの話

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

嶋田悟製革所

ポリプロピレンのタイコはどう違う?

少ない水で鞣し、コストも30%ダウンさせる新しい薬剤

環境にいい、という定義はそもそもなに?タンニン鞣しは環境に良くてクロム鞣しは環境に悪いのか?

Leather Working Groupという世界的な認証

嶋田悟製革所さん、繁栄皮革工業所さん、を訪れて

ムラキ今後予定

March 27, 2024

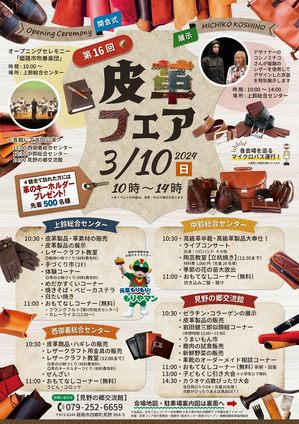

【村木るいさん連載】姫路・御着「皮革フェア」&名古屋「本日は革日和♪」レポート

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

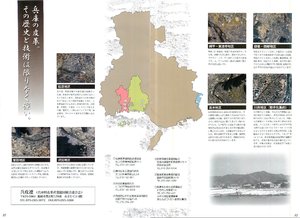

兵庫県姫路市、たつの市にはタンナーが集まっている

兵庫県姫路市御着の「皮革フェア」を視察

もし行くことがあれば西御着の総合センターの皮革資料室は見ておいて損はない

「本日は革日和♪」in 愛知県名古屋 をやってきた

4日連続日程でイベント前日と翌日、1人でセミナーしていました

「本日は革日和♪」展示会・ワークショップでは11社が参加し開催

イベントは事前予約制・有料1,500円

コロナもあけたのに予約制なの?

ムラキさん、このイベントに出展したら儲かるの?

3時間もあって退屈しないの?

それらの講習はYouTubeでやってくれないんですか?有料でもオンラインでやってほしいんだが

今後の革日和やムラキ予定

・5月24日(金)・25日(土) 東京 浅草橋 文具共和会館

5月23日(木)・24日(金)は「東京レザーフェア」も開催しています。

February 28, 2024

【村木るいさん連載】大阪府皮革業界総合研修で、今年度も「革とものづくり」という対談を行った、という話

カテゴリー: 村木るいさんの「人に話したくなる革の話」

大阪府皮革業界総合研修とは

今回は2つ聞きに行ってきた&喋ってきた

12月13日(水) 皮革・革製品のサステナビリティ

1月16日(火) 天然皮革~知っておきたい基礎知識~

1月23日(火) これだけは知っておきたい革の特性 クレーム事例から学ぶ

2月6日(火) [講義/工場見学] 皮革のできるまで

2月9日(金) 「かわ」とサステナビリティ

2月13日(火) 革とものづくり~令和時代の外注との付き合い方

このうち、「皮革・革製品のサステナビリティ」と「『かわ』とサステナビリティ」の2つを聞きに行きました。ほかの回も聞きに行きたかったのですが、満席で聞けませんでした。

上記セミナーの最後にある「革とものづくり~令和時代の外注との付き合い方」を元メーカー勤務者・現フェニックス部長の横井さんと一緒に喋ってきました。

「かわ」とサステナビリティ、というセミナー、すごかった

セミナー『「かわ」とサステナビリティ』は、JLIA「TLA」と連動

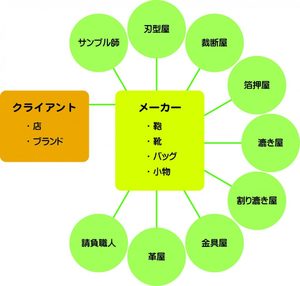

革とものづくり~令和時代の外注との付き合い方 という話

なんと高校生が聞きに来てくれた

セミナー内容紹介

セミナー内容抜粋

セミナーちょっとだけ紹介:メーカーという仕事は各種加工業者を走り回るのが仕事

セミナーちょっとだけ紹介:社内での人の育て方・外注の育て方

終了後高校生に感想を聞くと・・・

対談セミナーでも段取り8割

ムラキの今後予定

プロフィール

プロフィール

鈴木清之(SUZUKI, Kiyoyuki)

オンラインライター

東京・下町エリアに生まれ、靴・バッグのファクトリーに囲まれて育つ。文化服装学院ファッション情報科卒業。文化出版局で編集スタッフとして活動後、PR業務開始。日本国内のファクトリーブランドを中心にコミュニケーションを担当。現在、雑誌『装苑』のファッションポータルサイトにおいて、ファッション・インテリア・雑貨などライフスタイル全般をテーマとしたブログを毎日更新中。このほか、発起人となり立ち上げた「デコクロ(デコレーション ユニクロ)部」は、SNSのコミュニティが1,000名を突破。また、書籍『東京おつかいもの手帖』、『フィガロジャポン』“おもたせ”企画への参加など、“おつかいもの愛好家”・”パーソナルギフトプランナー”としても活動中。

最近のブログ記事

最近のブログ記事

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年7月(1)

- 【村木るいさん連載】キッズレザープログラムに届いた小学生からの難しい質問とジャパンレザーアワードの話

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年6月(3)

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年6月(2)

- ジャパンレザー NEWS【まとめ】2024年6月(1)

カテゴリー

カテゴリー

月間アーカイブ

月間アーカイブ

- 2024年7月 ( 1 )

- 2024年6月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 5 )

- 2024年4月 ( 4 )

- 2024年3月 ( 3 )

- 2024年2月 ( 4 )

- 2024年1月 ( 4 )

- 2023年12月 ( 4 )

- 2023年11月 ( 5 )

- 2023年10月 ( 4 )

- 2023年9月 ( 4 )

- 2023年8月 ( 4 )

- 2023年7月 ( 4 )

- 2023年6月 ( 4 )

- 2023年5月 ( 4 )

- 2023年4月 ( 4 )

- 2023年3月 ( 5 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年12月 ( 4 )

- 2022年11月 ( 4 )

- 2022年10月 ( 4 )

- 2022年9月 ( 4 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 4 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2022年5月 ( 3 )

- 2022年4月 ( 4 )

- 2022年3月 ( 5 )

- 2022年2月 ( 4 )

- 2022年1月 ( 4 )

- 2021年12月 ( 4 )

- 2021年11月 ( 3 )

- 2021年10月 ( 4 )

- 2021年9月 ( 5 )

- 2021年8月 ( 3 )

- 2021年7月 ( 4 )

- 2021年6月 ( 5 )

- 2021年5月 ( 3 )

- 2021年4月 ( 4 )

- 2021年3月 ( 5 )

- 2021年2月 ( 4 )

- 2021年1月 ( 4 )

- 2020年12月 ( 4 )

- 2020年11月 ( 4 )

- 2020年10月 ( 4 )

- 2020年9月 ( 5 )

- 2020年8月 ( 3 )

- 2020年7月 ( 5 )

- 2020年6月 ( 4 )

- 2020年5月 ( 3 )

- 2020年4月 ( 4 )

- 2020年3月 ( 4 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 4 )

- 2019年12月 ( 4 )

- 2019年11月 ( 4 )

- 2019年10月 ( 5 )

- 2019年9月 ( 4 )

- 2019年8月 ( 3 )

- 2019年7月 ( 5 )

- 2019年6月 ( 4 )

- 2019年5月 ( 4 )

- 2019年4月 ( 4 )

- 2019年3月 ( 4 )

- 2019年2月 ( 4 )

- 2019年1月 ( 4 )

- 2018年12月 ( 4 )

- 2018年11月 ( 4 )

- 2018年10月 ( 5 )

- 2018年9月 ( 4 )

- 2018年8月 ( 4 )

- 2018年7月 ( 4 )

- 2018年6月 ( 4 )

- 2018年5月 ( 5 )

- 2018年4月 ( 4 )

- 2018年3月 ( 4 )

- 2018年2月 ( 4 )

- 2018年1月 ( 4 )

- 2017年12月 ( 4 )

- 2017年11月 ( 5 )

- 2017年10月 ( 4 )

- 2017年9月 ( 4 )

- 2017年8月 ( 4 )

- 2017年7月 ( 4 )

- 2017年6月 ( 4 )

- 2017年5月 ( 4 )

- 2017年4月 ( 4 )

- 2017年3月 ( 5 )

- 2017年2月 ( 4 )

- 2017年1月 ( 3 )

- 2016年12月 ( 4 )

- 2016年11月 ( 5 )

- 2016年10月 ( 4 )

- 2016年9月 ( 4 )

- 2016年8月 ( 4 )

- 2016年7月 ( 4 )

- 2016年6月 ( 5 )

- 2016年5月 ( 3 )

- 2016年4月 ( 4 )

- 2016年3月 ( 5 )

- 2016年2月 ( 4 )

- 2016年1月 ( 4 )

- 2015年12月 ( 4 )

- 2015年11月 ( 4 )

- 2015年10月 ( 4 )

- 2015年9月 ( 5 )

- 2015年8月 ( 3 )

- 2015年7月 ( 5 )

- 2015年6月 ( 4 )

- 2015年5月 ( 4 )

- 2015年4月 ( 5 )

- 2015年3月 ( 4 )

- 2015年2月 ( 4 )

- 2015年1月 ( 4 )

- 2014年12月 ( 4 )

- 2014年11月 ( 4 )

- 2014年10月 ( 5 )

- 2014年9月 ( 4 )

- 2014年8月 ( 3 )

- 2014年7月 ( 5 )

- 2014年6月 ( 4 )

- 2014年5月 ( 4 )

- 2014年4月 ( 5 )

- 2014年3月 ( 4 )

- 2014年2月 ( 4 )

- 2014年1月 ( 4 )

- 2013年12月 ( 4 )

- 2013年11月 ( 4 )

- 2013年10月 ( 5 )

- 2013年9月 ( 4 )

- 2013年8月 ( 3 )

- 2013年7月 ( 5 )

- 2013年6月 ( 4 )

- 2013年5月 ( 5 )

- 2013年4月 ( 4 )

- 2013年3月 ( 4 )

- 2013年2月 ( 4 )

- 2013年1月 ( 4 )

- 2012年12月 ( 4 )

- 2012年11月 ( 4 )

- 2012年10月 ( 5 )

- 2012年9月 ( 4 )

- 2012年8月 ( 4 )

- 2012年7月 ( 4 )

- 2012年6月 ( 4 )

- 2012年5月 ( 5 )

- 2012年4月 ( 4 )

- 2012年3月 ( 4 )

- 2012年2月 ( 5 )

- 2012年1月 ( 3 )

- 2011年12月 ( 3 )

- 2011年11月 ( 5 )

- 2011年10月 ( 4 )

- 2011年9月 ( 4 )

- 2011年8月 ( 5 )

- 2011年7月 ( 4 )

- 2011年6月 ( 5 )

- 2011年5月 ( 4 )

- 2011年4月 ( 4 )

- 2011年3月 ( 5 )

- 2011年2月 ( 4 )

- 2011年1月 ( 4 )

- 2010年12月 ( 4 )

- 2010年11月 ( 5 )

- 2010年10月 ( 4 )

- 2010年9月 ( 4 )

- 2010年8月 ( 5 )

- 2010年7月 ( 4 )

- 2010年6月 ( 4 )

- 2010年5月 ( 5 )

- 2010年4月 ( 4 )

- 2010年3月 ( 5 )